展覧会情報|神奈川県立近代美術館「上田義彦 いつも世界は遠く、」

展覧会情報|神奈川県立近代美術館「上田義彦 いつも世界は遠く、」

【展覧会の概要や見どころ】

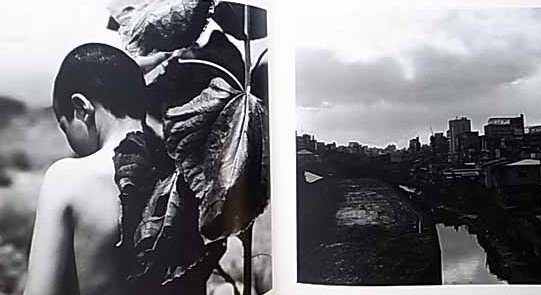

日本を代表する写真家・上田義彦の約500点に及ぶ大規模な回顧展「いつも世界は遠く、」が、神奈川県立近代美術館で2024年7月19日より開催されます。

公立美術館での個展としては約20年ぶりとなる本展は、長年にわたる創作活動を総覧できる貴重な機会です。上田自身が現像・プリントしたヴィンテージプリントや代表作に加え、映像作品や近年の最新作までを網羅的に紹介し、作家の視覚的世界観と詩的な美意識を深く体感できる構成となっています。その繊細なまなざしは、ホンマタカシ、川内倫子、鈴木理策、石内都、ソール・ライターらと並び、写真と時間、記憶との関係を独自に問い続ける姿勢として国内外から高く評価されています。会場全体を包み込むような没入型の展示空間は、観る者の感性を静かに揺さぶることでしょう。

【上田義彦の作品集の市場価値】

上田義彦の写真集、作品集、展覧会図録は希少性が高く、中には初版や絶版となった限定刊行品も少なくありません。国内外の写真愛好家やコレクターからのニーズは高く、ホンマタカシや川内倫子、石内都らの作品集同様、図版の美しさと質の高い制作背景が査定評価に繋がります。

詳細を読む »

アート写真集の買取強化中|鷹野隆大 「bodies」展覧会情報

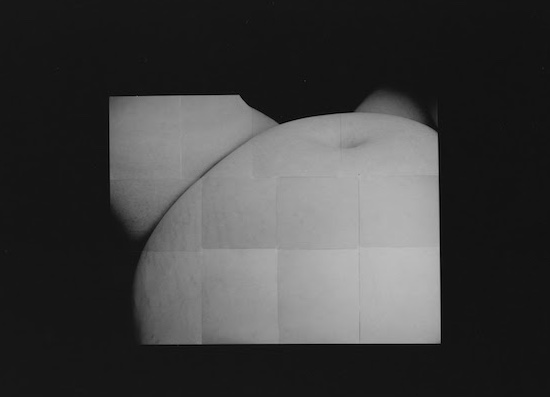

■鷹野隆大 「bodies」ユミコチバアソシエイツ

ユミコチバアソシエイツ

会期:2025年5月27日-6月12日

2024年5月27日より、東京・ユミコチバアソシエイツにて、日本の写真家・鷹野隆大による個展「bodies」が開催されています。本展は、彼の長年にわたるテーマである「ジェンダー」や「セクシュアリティ」にまつわる視点を、より身体的かつ社会的な文脈で掘り下げた作品群によって構成されています。

鷹野は、「日常のスナップショット」のような自然な形式を用いながらも、被写体の身体や性、自意識の在りかを問い直す強い視線を持ち続けてきました。その作風は、荒木経惟や須田一政、高松次郎、細江英公らといった日本の写真家たちの表現を引き継ぎながら、ナン・ゴールディンやラリー・クラークといった海外の作家とも共鳴しています。

本展では、初公開となる大判の新作プリントも展示されており、アート写真集としての完成度が高く、写真を「記録」ではなく「表現」として捉える鷹野の哲学が色濃く反映されています。

アート写真集・展覧会図録の買取を強化中

セシルライブラリでは、鷹野隆大をはじめ、日本の写真家によるアート写真集や、写真展の図録を全国から買取しています。特にジェンダーやセクシュアリティといった社会的テーマを扱った写真集、あるいは自主制作やギャラリー発行の限定冊子は、コレクター間で高い評価を受けています。

荒木経惟、須田一政、高松次郎、細江英公といった作家関連書籍のほか、ナン・ゴールディンやラリー・クラークといった国外作家の影響を受けた日本の写真表現に関する資料も歓迎いたします。

送料無料の宅配買取、あるいは大量の場合は出張査定にも対応しております。1冊からの査定も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

関連する買取ジャンル

当店のアート写真集分野での買取強化品

・アート写真集の買取

・写真展図録の買取

・日本の現代写真家に関する資料

・セクシュアリティ・ジェンダー関連の美術書

・限定出版の写真作品集

買取対応の一例:

1冊からでも買取OK(送料無料の宅配買取)

・コレクション・全集などまとまった量のご依頼は出張査定も可能

・専門スタッフによる丁寧な査定と適正価格の提示

セシルライブラリでは、美術・写真・建築・デザインを中心に、専門的な知識と経験をもとに適正な評価を心がけています。大切に保管されていたご蔵書を、次の必要とする方へつなぐお手伝いをいたします。

アート写真集 買取強化中|マイケル・ケンナ 旅路の記憶 MICHAEL KENNA 展

■ マイケル・ケンナ展 旅路の記憶|アート写真集 買取強化中|セシルライブラリ

何必館・京都現代美術館

会期:2025年4月12日-6月29日(日)

「マイケル・ケンナ展 旅路の記憶」の概要

イギリス出身の写真家マイケル・ケンナ(Michael Kenna)は、世界中の風景を静謐なモノクロームで写し出す表現で知られ、アート写真集の分野でも高い評価を受けています。現在、京都の【何必館・京都現代美術館】にて、ケンナの作品世界に深く触れる展覧会「マイケル・ケンナ 旅路の記憶」が2025年6月29日(日)まで開催されています。

本展では、ヨーロッパやアジア、アメリカの各地を旅しながら撮影された代表作を中心に、自然と時間、記憶の対話とも言える静かで深い作品群が並びます。夜明け前の霧、波打つ雲、静止した時間??そのすべてが、ケンナならではの感性で描き出されています。

マイケル・ケンナ作品と写真集の価値

マイケル・ケンナのアート写真集は、美術館の展覧会図録はもちろん、個展用に刊行された洋書や限定本も多く、美術愛好家や写真収集家からの需要が非常に高いジャンルです。モノクロームの繊細な階調と構図の美しさは、時を超えて評価され続けています。

特に以下のような写真集は、古書市場でも高価買取の対象となります:

『Michael Kenna: Japan』

『Rouen, France』

『Forms of Japan』

『Michael Kenna: Retrospective Two』

セシルライブラリではマイケル・ケンナ関連書籍を積極的に買取中

当店セシルライブラリでは、マイケル・ケンナをはじめとしたアート写真集全般の買取を強化しています。モノクローム作品集、風景写真、展覧会図録、絶版書籍など、和書・洋書問わず丁寧に査定いたします。

・宅配買取無料,全国対応

・1冊から大量買取まで対応

・買取料金,送料も無料

大量の場合は無料での出張査定にも対応可能です。

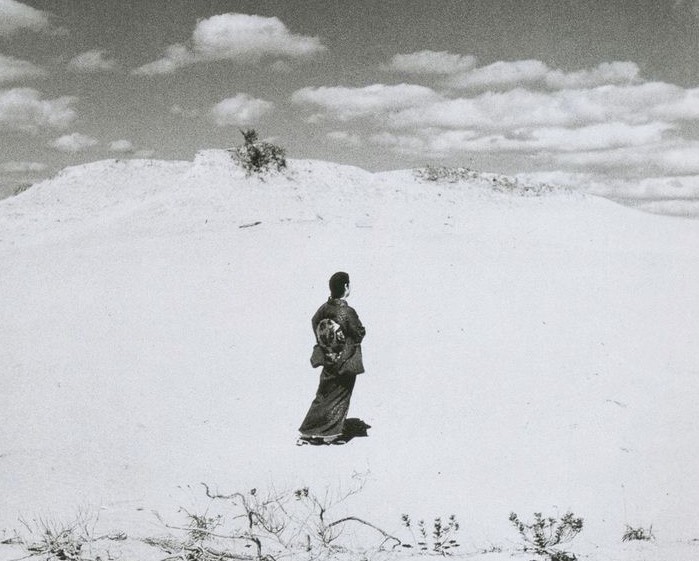

植田正治の1980年代 砂丘、ふたたび【植田正治写真美術館】

■ 植田正治の1980年代 砂丘、ふたたび

植田正治写真美術館

会期: 2024年6月15日(土)--2024年9月8日(日)

植田正治写真美術館で開催中の「植田正治の1980年代―砂丘、ふたたび」。

植田正治は、写真家としての彼自身の哲学を次のように語っています。「画家とは異なり、写真家はどんな時代においても『過去』に足踏みすることができない。『今』を捉える生き生きとした感覚が、いかなる年齢においても必要不可欠である」と。1983年、70歳になった彼は突如としてファッション写真を発表し、その鋭い時代感覚と感性による新たな挑戦を示しました。この挑戦は無謀であるとも言われたようですが、それは彼自身が語ることのなかった背景があったからです。

1983年3月、植田は妻の紀枝さんを亡くし、その喪失感は彼の写真への情熱にも大きな影響を与えたのです。病気療養中であった妻の回復を信じていた彼にとって、その失望は写真が撮れないほどのものでした。しかし、その後、彼の次男である充氏が彼を励まし、再び写真を撮るように促します。充氏はアート・ディレクターとしての経験を生かし、植田の写真家としての情熱を取り戻させるべく、新たな仕事の機会を提供していきます。そして、かつての植田のホームグラウンドである砂丘での撮影を提案したのです。

戦後間もなく、自身のスタイルの完成形として誇りにしていた浜辺や砂丘での演出写真から遠ざかっていた植田にとって、30年ぶりの砂丘での撮影はまさにリバイバル。1980年代に入り、ファッション写真を手がける一方で、常に「自分の写真」を模索し続けてきた植田。彼の写真は妻の死を経て、より真摯な姿勢で向き合うようになっていきます。そして、その姿勢が彼のファッション写真にも新たな深みを与えることとなったのです。

この展示では、植田正治の人生の転機となった1983年の出来事を通じて、彼の写真家としての成長と変化を浮き彫りにしています。彼がファッション写真に取り組む姿勢は、単なる技術の向上だけではなく、人生の喪失と再生という深いテーマとも結びついています。

今回取り上げています「植田正治」関連の作品集や写真集につきましては、高価買取対象の分野となります。植田正治関連の写真集や展覧会図録を処分される際にはご相談ください。

イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル【国立新美術館】

■ イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル

国立新美術館

会期: 2023年12月11日--2023年11月5日

「モードの帝王」と呼ばれ、20世紀のファッション界を牽引したひとりでもある「イヴ・サン=ローラン」。

今回、国立新美術館で行われる展覧会は、パリのイヴ・サンローラン美術館全面協力により、2008年の逝去以来、日本で初めて開催される大回顧展です。1936年、アルジェリア出身、幼少の頃パリに移住したのイヴ・サン=ローランは、17歳の頃からファッション・デザインの学校に通います。ここでのデザインコンクール・ドレス部門最優秀賞の受賞をきっかけに、当時ヴォーグのディレクターだったミッシェル・デブリュノフを介して出会ったのが、「ニュールック」として女性の服装に革命を与え、パリのオートクチュール界のトップに君臨していたクリスチャン・ディオールです。イヴの才能に惚れ込んだディオールは自身のメゾンで雇い、イブのデザイナーとしての人生が始まります。

しかし、就職からわずか3年、ディオールの急逝により、イヴは若干21歳という若さでディオールの主任デザイナーに就任することとなりました。重圧に負けることなくディオールの遺志を引き継いだイヴですか、1960年に徴兵とそれによるメンタルの不調によりブランドを離れることになります。それらを乗り越えた翌年、創設したのが自身のオートクチュールメゾン「イヴ・サンローラン」です。「モンドリアンルック」や「パンタロンスタイル」、「シースルー」ほか、男性のファッションを女性向けに改造するなど革新的なファッションを次々発表し、2002年の引退まで長きに活躍したイヴは「モードの帝王」としての地位を確立しました。

今回の展覧会では、全12章で構成し、1958年のディオール時代から2002年までに発表されたオートクチュールのルック110体のほか、素描や写真、アクセサリー、染色、刺繍などの資料、日本との関わりなど約300点の資料を展示するボリュームのある内容となっています。

今回記事として取り上げましたイヴ・サン=ローランをはじめファッションデザイナーや服飾関連の作品集や展覧会図録、関連書籍は洋書和書を問わず重点商品として幅広く取り扱いをしています。特にファッションデザイナーやファッションブランドの洋書写真集はたいていのものにはお値段をお付けできます。ファッションデザインや服飾関連の本を処分される際にはご相談ください。

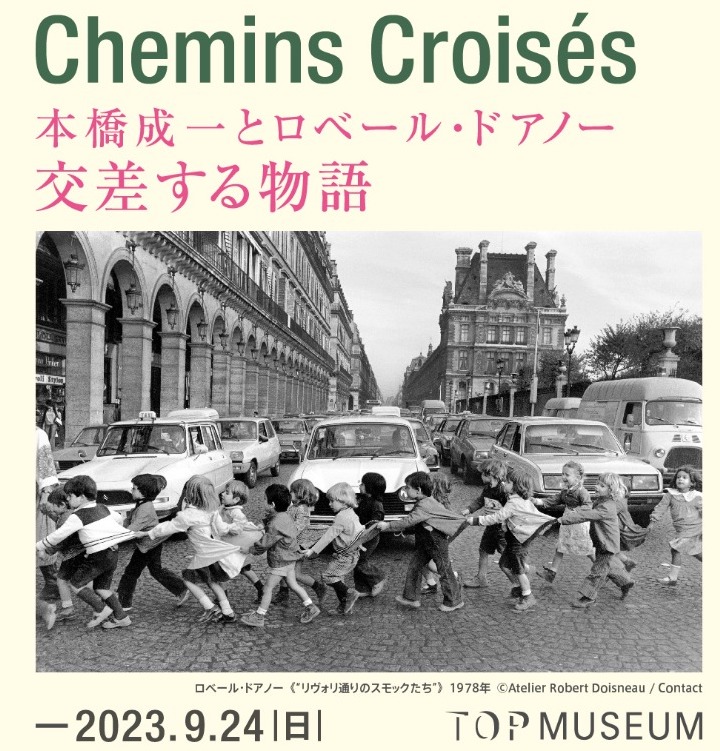

本橋成一とロベール・ドアノー 交差する物語【東京都写真美術館】

■ 本橋成一とロベール・ドアノー 交差する物語

東京都写真美術館

会期: 2023年6月16日--2023年9月24日

本橋成一は1940年、東京都出身。1960年代から本格的な活動をはじめ、以降50年以上にわたり写真作品や映画監督として人々の営みを写し撮ったドキュメンタリータッチの作品を発表し続けています。 ロベール・ドアノーは1912年、フランス出身。報道やファッション写真を手がける一方で、パリ周辺に住む人々のユーモアや喜びのこもったポートレートで評価が高い写真家。

生まれた年代、地域、経歴も異なる2名の写真家ですが、その作品を辿ってゆくと色々な共通点が見えてきます。「炭坑」 「サーカス」 「市場」と、同テーマでルポタージュ作品を発表しているほか、それぞれの時代、地域で懸命に生きる人々を記録していく作風や写真との向き合い方、被写体への愛情など、両者の“眼差し”によりフォーカスされた内容となています。

ドアノーを敬愛する本橋成一が30年前、フランスに赴いた際にすれ違いで出会うことはなく、ユーモア溢れるメッセージ入りの写真集だけを受け取ったエピソードかから着想を得た今回の展覧会は「1 原点」「2 劇場と幕間」「3 街・劇場・広場」「4 人々の物語」「5 新たな物語へ」と、5つのテーマで構成され、出品作品241点(本橋成一:130点、ロベール・ドアノー:111点)の大規模なものとなっています。両者の代表作に加えて、美術館初公開、日本未公開作品も紹介、ドアノーの数少ないカラー写真「DATAR」シリーズも展示されています。

今回記事として取り上げました本橋成一とロベール・ドアノーの作品集や展覧会図録、関連書籍は洋書和書を問わず重点商品として幅広く取り扱いをしています。アート写真の作品集(写真集)にはたいていお値段をお付けできます。特にプレミアになっているものは定価の何倍の値段で取引されている場合があります。当店ではアート写真集全般を重点商品として買取も積極的に行っています。アート写真集を処分される際にはご相談ください。

深瀬昌久 1961-1991 レトロスペクティブ【東京都写真美術館】

■ 深瀬昌久 1961-1991 レトロスペクティブ

東京都写真美術館

会期: 2023年3月3日--2023年6月4日

写真家・深瀬昌久は1960年代以降の日本写真界で活躍し、「私性」・「遊戯」を追求した独自のポジションを築きます。

1934年、北海道で写真館の息子として誕生した深瀬昌久は、幼い頃から写真に関わり、上京して日本大学芸術学部写真学科入学の後、広告会社に就職したことで写真家として本格的に歩み出します。1960年代にフリーのカメラマンとして活動し、唯一無二の作品は注目を浴びることになります。写真家深瀬昌久の大きな特徴は、自身の家族や身近な動物など、ごくプライベートな部分を見つめて撮影し作品へと昇華するところです。後に「私写真」と呼ばれます。写真の原点に向かおうとする行為でもあるこの表現に、後に多くの写真家が続いていくこととなりました。

今回開催される展覧会「深瀬昌久 1961-1991 レトロスペクティブ」では、東京都写真美術館のコレクション「遊戯」 「洋子」 「烏(鴉)」 「家族」 などの代表作に加え、日本大学芸術学部や個人所蔵の「サスケ」「ブクブク」ほか、作品群を全8章の構成、合計114点の作品や資料によって写真家・深瀬昌久の約40年に及んだ活動の軌跡を紹介しています。

今回記事として取り上げました深瀬昌久の作品集や展覧会図録、関連書籍は洋書和書を問わず重点商品として幅広く取り扱いをしています。アート写真の作品集(写真集)にはたいていお値段をお付けできます。特にプレミアになっているものは定価の何倍の値段で取引されている場合があります。当店ではアート写真集全般を重点商品として買取も積極的に行っています。アート写真集を処分される際にはご相談ください。

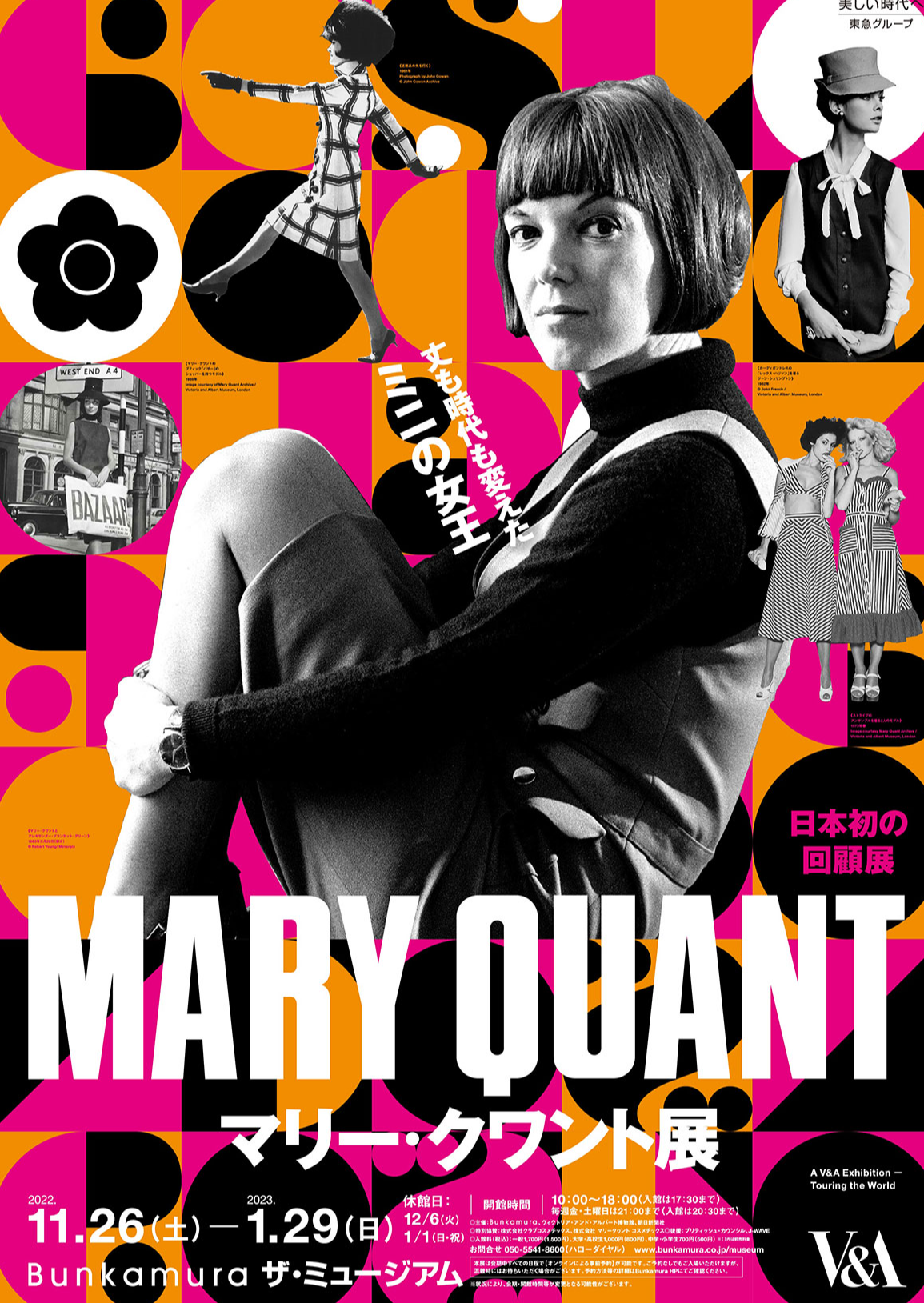

マリー・クワント展【Bunkamura ザ・ミュージアム】

■ マリー・クワント展

Bunkamura ザ・ミュージアム

会期: 2022年11月26日--2023年1月29日

1960年代のイギリス若者文化を牽引し、今なおモノトーンのシンプルなデイジーマークでお馴染みのブランド、そしてデザイナーの「マリー・クワント」の仕事と軌跡について紹介する展覧会が行われています。92歳になる現在も愛されるデザイナー、マリー・クワントは1930年、イギリス・ケント州に生まれます。ブランドとしての始まりは1955年、後に夫となるアレキサンダー・プランケット・グリーンらとともにロンドン・チェルシー地区に開店したブティック「バザー」の開店からです。1950年代イギリスで流行していたのはニュールックを始めとしたエレガントで女性らしさを強調したファッションでした。

その中でマリー・クワントはファッションをより身近に、自由に開放するようなデザインを次々と発表していきます。紳士服や軍服、スポーツウエアなど女性のファッションからはかけ離れた位置にある服からインスパイアされたデザインは当時の価値観を覆すものです。活発に動きやすく、当時としては革命的なミニスカートは大きな反響を呼び、ミニスカートに合わせてカラータイツを考案するなど、現在ではすっかり定番化されたアイテムが多数あります。1960年代に世界的に影響を与えたイギリスの若者文化「スウィンギング・ロンドン」の中でもマリー・クワントの考案するファッションは重要なキーワードとなり、アメリカの大手企業からのオファーをはじめとして瞬く間に世界に進出していきました。

今回の展覧会ではロンドン・ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館所蔵の服やファッションアイテム約100点を中心に、写真や映像、また広報戦略、大量生産・大量消費の時代に合わせたブランドの展開など経営者としての手腕にも注目し、“マリー・クワント”の1955年から約20年に及ぶ歩みを紹介しています。

今回記事として取り上げましたマリー・クワントほか英国のファッション関連のヴィジュアル本は洋書和書を問わず重点商品として幅広く取り扱いをしています。服飾関連の作品集や展覧会図録などはたいていのものには値段をお付けできます。服飾・ファッション関連の作品集を処分される際にはご相談ください。

人間写真機・須田一政 作品展 「日本の風景・余白の街で」

■ 人間写真機・須田一政 作品展「日本の風景・余白の街で」

フジフイルム スクエア写真歴史博物館

会期: 2022年10月8日-2022年12月04日

独自の世界観を確立し、戦後日本を代表する写真家のひとりとなった須田一政の作品展がフジフイルム スクエア写真歴史博物館で開催されています。

1940年、東京都出身の須田一政は、若い頃から写真に興味を持ち、東洋大学法学部を中退の後、東京綜合写真専門学校で本格的に写真を学びます。アマチュア写真家ながら『日本カメラ』誌の月例コンテストで年間最優秀作家賞を受賞するなど、既に注目を浴びつつある存在でしたが、一度は家庭の事情で写真家の活動を休止しました。1967年、寺山修司主催、横尾忠則や東由多加、九條映子らが参加した劇団『演劇実験室 天井桟敷』の専属カメラマンに採用されたことが転機となります。以後本格的に写真家として動き出し、1971年にはフリーランスとして活動を始めます。

被写体とするのは、日常の風景や人物。須田一政はカメラを通すことによって、そんな風景を異質な非日常に変えて表現しました。“須田調”と呼ばれた独自の雰囲気を持つ作品は、同時代に活躍した写真家の作品の中でもまた特異な位置にあり、当時から現在まで国内外で高い評価を得まています。

今回の展覧会では、1986年にフジフイルム スクエアの前身となる富士フォトサロンで開催された「日本の風景・余白の街で」の出品作品から約30点を厳選し、新たに制作したカラープリントで公開します。愛用の6×6cm判カメラで撮影したこのシリーズは、1982年から1986年にかけて東京の神田・浅草・上野から軽井沢・箱根ほか、日本各地を旅する中で生まれたものです。華々しい観光地や名所ではなく、「余白」のように存在する街を独特の緊張感と異質の雰囲気でとらえた作品たちは須田作品の本質を突いており、その世界観を堪能できる内容となっています。

今回記事として取り上げました須田一政に関わる写真集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。また、関連のアート系の写真集は洋書和書を問わず、たいていのものには値段をお付けできます。須田一政はじめ写真集を処分される際にはご相談ください。

川内倫子 M/E 球体の上 無限の連なり【東京オペラシティ】

■ 川内倫子 M/E 球体の上 無限の連なり

東京オペラシティ アートギャラリー

会期: 2022年10月8日-2022年12月18日

写真家・川内倫子のここ10年の活動を中心に紹介する大規模個展が東京オペラシティアートギャラリーで開催されています。

1972年、滋賀県出身の川内倫子は、2001年に鯉、雲、カラス、カーテン…といった何気ない日常の風景とその中にある生と死を独特の表現で撮影した写真集「うたたね」、打ち上げ花火とそれを楽しむ人々を撮影した写真集「花火」でそれぞれ第27回木村伊兵衛写真賞を受賞しました。以後も国内外問わず写真集の出版や古典の開催など、現在までに精力的な活動を行っています。作品はポートレイトから動物、街中、大自然までさまざま風景を被写体としていますが、どれも一貫して淡くやわらかい色調や独自の視点・感性などによって生の輝きや力強さ、死の儚さを表現しています。

今回の展覧会のタイトル「M/E 球体の上 無限の連なり」の「M/E」とは、母(Mother)」、「地球(Earth)」、「母なる大地(Mother Earth)、「私(Me)」と、意味が込められており、新たなシリーズのタイトルでもあります。写真家として約30年のキャリアを経た川内倫子が、改めて地球上での自身の現在の立ち位置を確認するために訪れたアイスランドの火山や流氷、北海道の雄大な自然からコロナ禍での日常まで、一見相反する世界を被写体にしているようでいても、同じ地球上に存在しているということを発信しています。未発表の作品を含めて、命の営みや自然など地球上の出来事を作品を通して問い直す機会となる、写真家川内倫子の本領が発揮される展覧会となります。

今回記事として取り上げました川内倫子さんに関わる写真集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。特に川内倫子さんの作品集は洋書和書を問わず、たいていのものには値段をお付けできます。川内倫子関連の展覧会図録、作品集を処分される際にはご相談ください。