金子國義の世界 Bunkamura Gallery 2月開催予定

■ 金子國義の世界

Bunkamura Gallery

会期:2021年2月3日-2021年2月14日(日)

Bunkamura Galleryでは金子國義の展覧会は過去にも何度か開催されています。2015年の逝去から6年を迎える今年は「金子國義の世界」というタイトルで再度その画業を振り返ります。

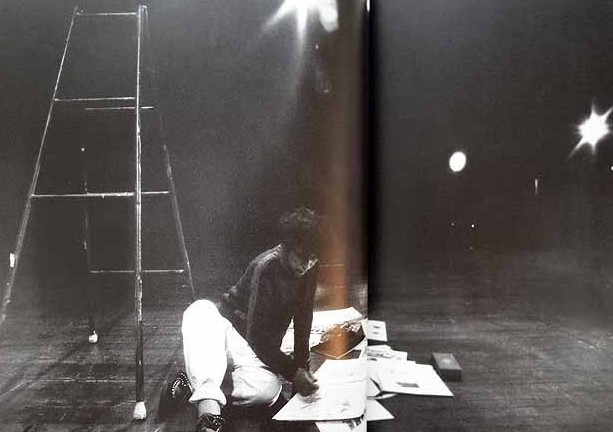

1936年生まれの金子は、バレエやファッションに強い興味を示したり、日本大学藝術学部デザイン学科在学中も舞台芸術を学ぶなど様々な分野に興味を持ちます。油絵を描き始めたのは、大学卒業後何年か経った頃ですが、金子の絵はすぐに文学者澁澤龍彦の目に止まります。澁澤龍彦翻訳のフランス小説「O嬢の物語」の挿絵と装幀を担当することになり、ここからがまた金子の転機になりました。

1967年には初個展「花咲く乙女たちのスキャンダル」を成功させ、後にイタリアでの個展をはじめ、海外でも人気を得ます。雑誌「ユリイカ」や「婦人公論」をはじめ、多くの書籍で装幀・挿絵を手掛けたこともあり、大衆も作品を目にする機会が多くありました。エロティシズムの世界観を確立し日本の前衛芸術の第一人者のひとりとなる一方で、着物のデザインや舞台美術、カメラマンとしての一面を持つなど、活動は多岐に渡ります。

「金子國義の世界」では1960年代から約半世紀にわたる金子芸術から、油彩画、ドローイング、版画作品等と展示、販売も予定されています。

弊店では金子國義の画集や写真集などの作品集から原画までを重点分野として取り扱いしています。金子國義の画集や関連する書籍につきましては、買取も積極的におこなっておりますので、ご蔵書を処分されることがありましたらご相談ください。

当展覧会に関連した図書も紹介していますので、展覧会に出かけられる前の予習、鑑賞された後の復習などにお役立てください。

日本初期写真史 関東編 幕末明治を撮る 東京都写真美術館

■ 日本初期写真史 関東編 幕末明治を撮る

東京都現代美術館

会期:2020年12月1日-2021年1月24日(日)

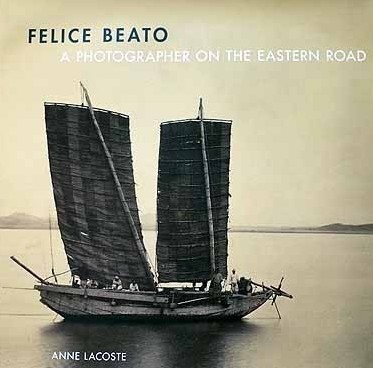

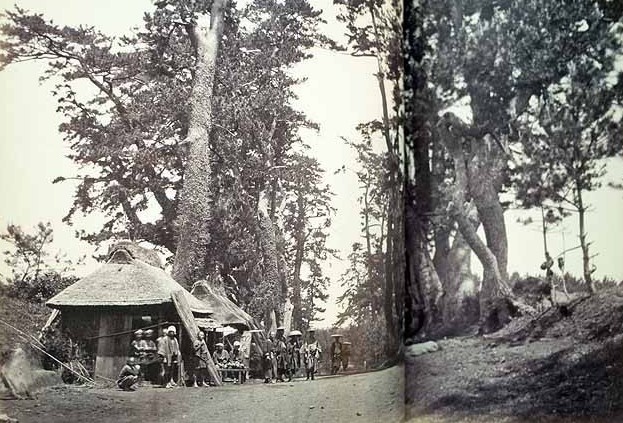

東京都写真美術館ではこれまでに写真の歴史に焦点を当てた展覧会を何度も行ってきました。今回は初めて日本に写真機が持ちもまれた幕末から明治頃に注目し、「日本初期写真史 関東編 幕末明治を撮る」として、写真史と画像保存を専門とする高橋則英先生(日本大学藝術学部 写真学科教授)を監修に迎え入れ、アートだけではなく写真の歴史的な側面を紹介しています。

展覧会は大きく三部構成になり、第1章の「初期写真抄史」では18世紀欧米での写真機の誕生と、長崎、横浜から輸入され鵜飼玉川ほか日本写真史黎明期の写真家たちが残した功績を、作品や現物の写真機で紹介しています。

第2章 「関東の写真家」では明治初期に関東一帯にも作られた数々の写真館や、当時の東アジアを撮影した写真家フェリーチェ・ベアトと、彼に師事した日下部金兵衛や手彩色の技術等、日本に文化として浸透ていく様子が分かる作品が多数展示されています。

第3章「初期写真に見る関東」では横浜居留地内の新聞『ザ・ファー・イースト』のカメラマンを務めたミヒャエル・モーザー作品を初め、仕事としても需要の高まる写真を数々残した関東の写真家たちを紹介。

現在の写真文化の原点になる、100年以上前の資料約190点とともに幕末明治期における関東地方の写真文化、初期写真史を学ぶことができる貴重な機会となっています。

写真集や写真関連(技法書やカメラなど)の本は弊店でも特に重点分野として取り扱いに注力しています。写真集や写真関連の書籍につきましては、買取も積極的におこなっておりますので、ご蔵書を処分されることがありましたらご相談ください。

当展覧会に関連した図書も紹介していますので、展覧会に出かけられる前の予習、鑑賞された後の復習などに役立つ是非ご参照ください。

石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか 東京都現代美術館

■ 石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか

東京都現代美術館

会期:2020年11月14日(土)-2021年2月14日(日)

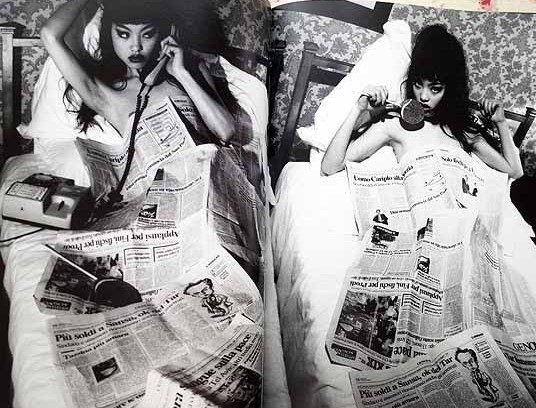

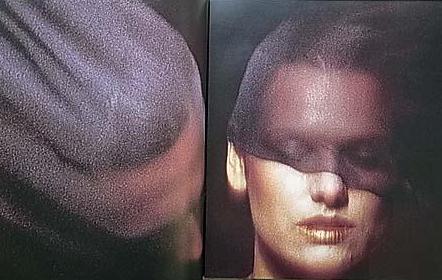

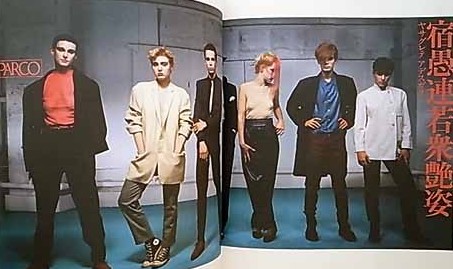

アートディレクター・デザイナーとして世界的に活躍した石岡瑛子(1938年-2012年)の初めてとなる大回顧展です。

東京芸術大学を卒業の後、1960-1970年代には既に、入社した資生堂で広告デザイナーとして注目を浴びます。独立以降もパルコや角川書店などの広告ポスターを手掛け、鮮烈な作品を数多く手掛けました。1980年代にはニューヨークに拠点を移し、映画の衣裳や舞台のセットデザインなどさらに幅広い分野で活躍します。1987年にアルバムジャケットのデザインで日本人初のグラミー賞受賞、1993年アカデミー賞衣装デザイン賞など、国内外を問わず名だたる賞を多数受けています。

ビョークやマイルス・デイヴィス、フランシス・フォード・コッポラほか巨匠と呼ばれた名だたる表現者とのコラボレーションを通した作品や、デザインの工程などに迫った内容にも触れられています。

展覧会「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」では、“時代をデザインする”、“出会いをデザインする”、“未知をデザインする”のテーマを主軸に、1960-1970年代の広告デザインから、1980年代以降の多岐にわたるデザイン表現、2008年北京オリンピック開会式の衣装デザインや2012年「白雪姫と鏡の女王」等の近作まで、実物の衣装も含め、一線を画した圧倒的な世界観の作品を多数の資料で紹介しています。

石岡瑛子は弊店でも特に重点人物として取り扱いに注力しています。石岡瑛子の写真集やアートワークをまとめた作品集につきましては、買取も積極的におこなっておりますので、ご蔵書を処分されることがありましたらご相談ください。

当展覧会に関連した図書も紹介していますので、展覧会に出かけられる前の予習、鑑賞された後の復習などに役立つ是非ご参照ください。

STARS展:現代美術のスターたち 日本から世界へ 森美術館 杉本博司 ほか

■ STARS展:現代美術のスターたち 日本から世界へ

森美術館

会期:2020年7月31日(金)-2021年1月3日(日)

近年、ビエンナーレや国際的な巡回美術展などで国境を越え美術品を楽しむ機会がより増えています。「STARS展 現代美術のスターたち 日本から世界へ」は、現代美術において長年強い影響を持ち、日本を拠点としながらも国際的に活躍するアーティスト6人にスポットライトを当てた展覧会です。アーティストたちの作品がいかに言葉や文化を越えて国際的に人気を得ていったのか、初期作品から近作まで時代背景や文化をふまえた上で考察し、紹介するものです。また戦後に海外で開催された日本の美術を取り上げた展覧会についても紹介しています。

草間彌生:長野県出身の前衛芸術家です。20代後半の頃に渡ったニューヨークでは過激なパフォーマンスで注目を浴び、帰国後も絵画や文学の執筆などの活動を続けました。1990年代以後は“Infinity Mirrors”などの作品が世界中で評価され再ブレイクを遂げます。

水玉模様をモチーフとした抽象的な作品が代表として上げられます。

李禹煥(リ・ウファン):韓国出身、長年日本を拠点に活動している芸術家で、フランスにも深い縁も持ちます。1960-70年代に誕生した「もの派」の中心人物でもあり、立体作品から平面作品まで、空間と余白の使い方に特徴のある作品を多数発表しています。2010年安藤忠雄とのコラボレーションで、個人美術「李禹煥美術館」を開館しました。

宮島達男:東京都江戸川区出身、作品にLEDや電気回路、コンピューターグラフィックスなどの現代的な素材を使用しているのが特徴です。「それは変わりつづける」「それはあらゆるものと関係を結ぶ」「それは永遠に続く」という一貫したコンセプトのもと、世界中で個展を行い、国内外で精力的に活動中です。

村上隆:東京都板橋区出身、アートカンパニー「カイカイキキ」代表取締役でもあります。

アニメ風のポップな表現ほか浮世絵や日本画などををモチーフにした作品なども特徴です。自身主催のアートイベントや映画監督など幅広い活動を行っていて、フランスのファッションブランド、ルイ・ヴィトンとのコラボレーションは話題になりました。

奈良美智:青森県出身、80年代から12年間ドイツを拠点にし、日本のネオ・ポップブームを盛り上げた一人です。小さな女の子をモチーフにした絵画や彫刻が有名で、少女を表現する上での独特な視点が海外でも注目を集めました。現在ニューヨーク近代美術館ほか諸外国の有名美術館に作品が所蔵されています。

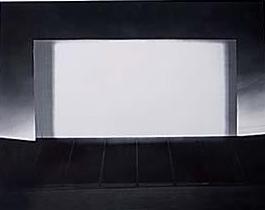

杉本博司:東京都台東区出身の写真家、美術家です。1970年代からニューヨークを中心に活動を始め、写真の表現方法の可能性を大きく拡げた功労者です。コンセプチュアルアートほか1960-70代年代のアメリカ芸術に影響を受け、代表作「劇場」「海景」「ジオラマ」などのシリーズは世界中から評価されています。また写真だけではなく、建築や美術全般にも精通しています。

今回記事として取り上げました展覧会「STARS展」で取り上げられた6名の現代美術家は弊店でも特に重点人物として取り扱いに注力しています。現代美術家の作品集や展覧会の図録をお売りされることがありましたらご相談ください。

以下に、6名に作家の関連図書も紹介していますので、展覧会に出かけられる前の予習、鑑賞された後の復習などに役立つ是非ご参照ください。

森山大道の東京 ongoing 東京都写真美術館 9月22日まで

■ 森山大道の東京 ongoing

東京都写真美術館

会期:2020年6月2日(火)-9月22日(火)

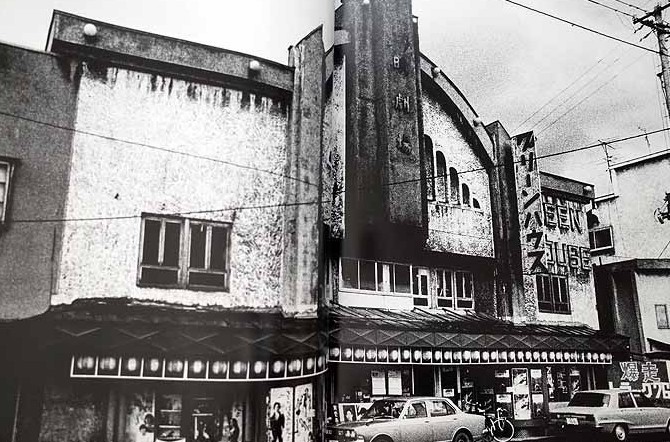

カメラマンとしての本格的な活動開始から55年、80を越える年齢になってもなお第一線で活躍し続ける世界的写真家、森山大道の大規模個展です。

1960年代にフリーの写真家となって以来、スナップ写真を撮り続け、「アレ・ブレ・ボケ」と呼ばれる表現は、それまでの写真芸術の概念を大きく変えました。1967年に「日本写真批評家協会新人賞」受賞から国内外問わずさまざまな写真賞を受賞、2019年にも写真界のノーベル賞と呼ばれる「ハッセルブラッド国際写真賞」を受賞しています。

今回の展覧会はそんな写真家森山大道を表す、「ongoing(進行中)」に沿った内容になっています。

「記録」や「Pretty Woman」等の人気シリーズや、近年増えているカラー写真など、進化し続けてきた表現を追っていくことができます。半世紀以上にわたり、スナップ写真という形で時代と共に変化し続けてきた東京の姿をとらえてきた森山大道の初期から最新作まで、“ongoing”を感じる作品群が展示されています。また、現在も発行されている個人誌「記録」からも抜粋して展示されるため、最新号が発刊されるごとに、会期中でも展示作品が増えていくという試みもあります。

今回記事として取り上げました森山大道の写真集(作品集)や展覧会図録は写真家の中でも特に重点人物として取り扱いに注力しています。森山大道の写真集を整理される際にはご相談ください。

以下に、展覧会に出かけられる前の予習、鑑賞された後の復習などに役立つ森山大道の関連図書も紹介していますので、是非ご参照ください。

ニューヨークが生んだ伝説の写真家 永遠のソール・ライター(ザ・ミュージアム)

■ ニューヨークが生んだ伝説の写真家 永遠のソール・ライター

Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:2020年1月9日-2020年3月8日

アメリカ合衆国の写真家ソール・ライターの2017年以来、日本では2度目となる回顧展です。

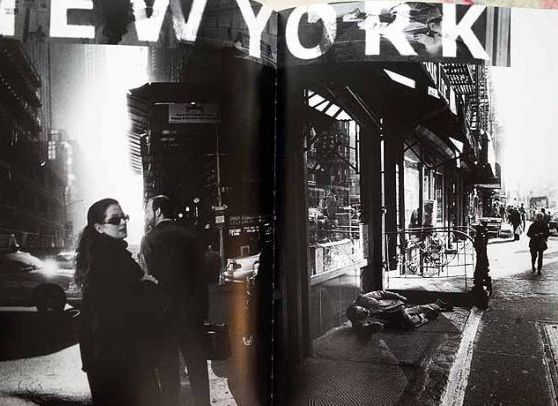

ペンシルベニア州出身のソール・ライターは20代半ばの頃、当時からあらゆるアート・カルチャーの集まるニューヨークに移り住みます。

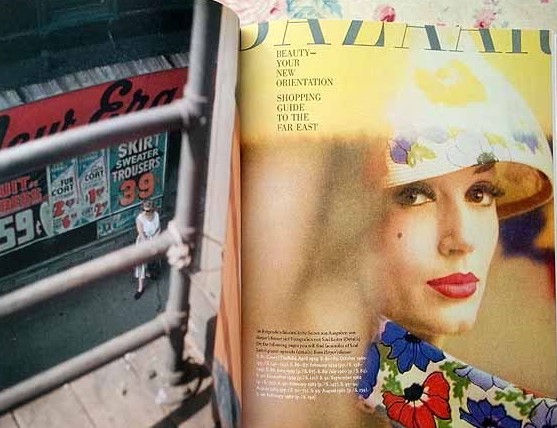

元々は画家を志していましたが、ユージン・スミスほ写真家たちとの交流を重ねて行くうちにカメラマンとして生計を立てるようになります。1940?50年当時はまだモノクローム写真が一般的でしたが、ライターは1948年よりカラー写真を手掛けるようになり、その印象的な色彩感覚とセンスは絵描きの一面を持つ彼の感性が生かされています。1950年代以降は“ハーパーズ・バザー”、“ヴォーグ”ほか一流ファッション誌に掲載される写真家として活動しましたが、80年代に自身のスタジオを閉鎖し独自の活動に移ります。ソール・ライターの名をさらに世界的に高めたのが、2006年ドイツのシュタイデル社から出版された写真集『Early color』です。彼がニューヨークで撮り続けたカラー写真は時代を越えてさらに注目されました。

今回記事として取り上げました「ソール・ライター」をはじめ、アメリがで活動する現代に活躍する写真家の作品集は重点商品として幅広く取り扱いをしています。特にニューヨークを拠点に活躍する写真家、ファッション分野のアートディレクターの作品集には注力しています。アート写真集全般は買取も積極的にしていますので、アート写真集を処分される際にはご相談ください。

野村佐紀子写真展 “GO WEST” 碧南市藤井達吉現代美術館

■ 野村佐紀子写真展 “GO WEST”

碧南市藤井達吉現代美術館

会期:2019年12月21日-2020年2月24日

写真家野村佐紀子の美術館では初となる個展です。

九州産業大学芸術学部写真学科卒業後、荒木経惟に師事する一方で1993年より自らの展覧会を世界各地で行うなど現在までに精力的な活動を行っています。

人物を被写体として取り上げることが多く、中でも男性ヌードが代表的であり、先駆者として名が上げられることが多いでしょう。ドラマチックな空気を纏うモノクローム写真には著名人のファンも多く、雑誌や写真集、映画に関連した撮影も多く行っています。

「野村佐紀子写真展 “GO WEST”」は、出身地である山口県からはじまり、東アジア、ヨーロッパなど野村氏が現地で撮影した作品をタイトルの通り西へ沿って巡るという構成。各国をとらえた作品は、これまで世界中を旅して取材してきた野村氏の集大成ともいえ、加えて展覧会に向けての新作として、藤井達吉現代美術館のある愛知県碧南市で撮影した作品約100点も同時に展示されています。また、展覧会の同名である写真集 “GO WEST”も12月半ばに出版予定です。

今回記事として取り上げました「野村佐紀子」をはじめ、現代に活躍する写真家の作品集は重点商品として幅広く取り扱いをしています。また、現代の写真家に影響を与えた荒木経惟や森山大道など大御所の写真家の作品集も同様に注力しております。国内外を問わずアート写真集は豊富な品揃えができるように努めています。買取も積極的にしていますので、アート写真集を処分される際にはご相談ください。

ロバート・フランク展 もう一度、写真の話をしないか。9月23日まで

■ ロバート・フランク展 もう一度、写真の話をしないか。

清里フォトアートミュージアム

会期:2019年6月29日(土)-9月23日(月)

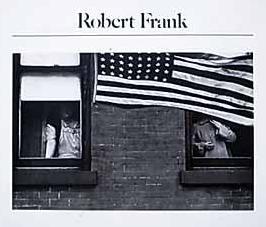

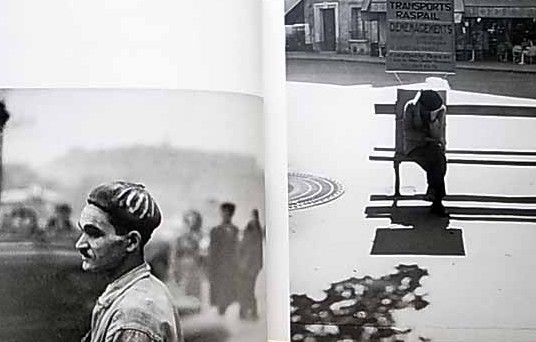

先日94年の生涯を閉じたスイス出身のアメリカ現代写真家ロバート・フランク。

ロバート・フランクはスイスに生まれ、アメリカ移住後に写真家として活動を開始。

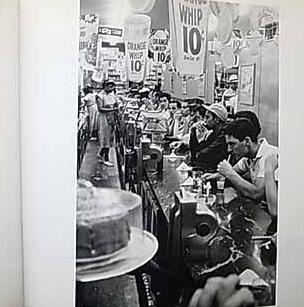

1958年発表の「THE AMERICANS」は賛否を含め大きな話題を生み、多くの後世の写真家にも大きな影響をもたらしました。

映画制作やローリングストーンズとのアルバム制作、アートワークなど広範なアート活動をしてことでも知られています。

今回の展覧会では、清里フォトミュージアム所蔵の未発表作品を含めた106点が展示されています。

ロバート・フランクに関連する作品集や図録、関連書籍

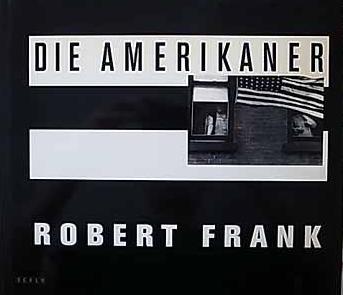

●「Die Amerikaner Robert Frank」

著者名 :Robert Frank,Jack Kerouac

出版社名:Scalo

発行年月:1993年 再刷版

サイズ :179ページ 25×23×2cm

-

ハードカバー

テキスト:ドイツ語

題名の通り、アメリカ合衆国各地で撮影された様々な人種、

階層の人々のモノクロ・フォトが、多数掲載されています。

[THE AMERICANS]のドイツ語版。

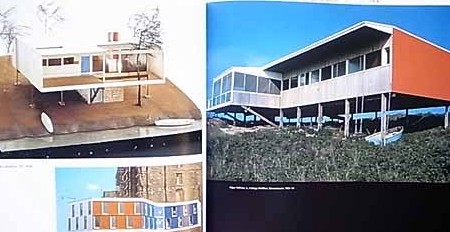

きたれ、バウハウス アート/デザインの原点 バウハウス開校100年 9月23日まで

■ きたれ、バウハウス アート/デザインの原点 バウハウス開校100年

新潟市美術館

会期:2019年8月3日(土)-9月23日(月)

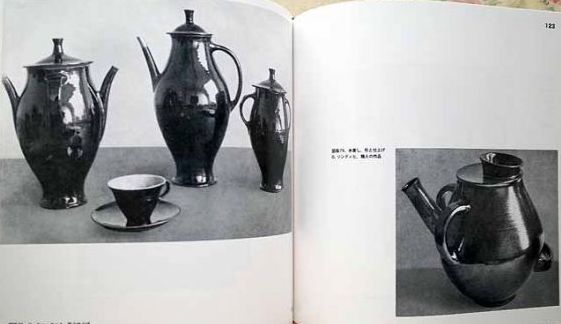

世界的にも有名なドイツの造形学校バウハウスの開校100年を記念した日本での巡回展です。

バウハウスから生まれた建築や家具など300点を超える資料の展示を展示をはじめ、

バウハウスの教育課程を体験できる企画など幅広い年齢層が楽しめる内容となっています。

バウハウスに関連する作品集や図録、関連書籍

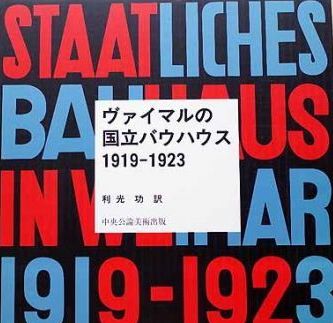

●「ヴァイマルの国立バウハウス1919‐1923」

著者名 :利光功・訳

出版社名:中央公論美術出版

発行年月:2009年8月 初版

サイズ :234ページ 25×26×2.5cm

-

ハードカバー

1 授業

ゲルトルート・グルーノ/色,形,音による生ける形の構成

パウル・クレー/自然研究の道

ヴァシリー・カンディンスキー/形の基本要素

ヴァシリー・カンディンスキー/色彩課程とゼミナール

図版と色彩図版 ほか

2 建築

工房

空間

3 親方、職人、従弟の絵画と彫刻の自由作品

色彩図版・図版 ほか

写真都市展 ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち 6月10日まで

■ 写真都市展 ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち

21_21 DESIGN SIGHT

会期:2018年2月23日(金)-6月10日(日)

アメリカ出身でフランスを中心に写真家、映画監督として世界で活躍したウィリアム・クライン。

彼が捉えた20世紀の都市の展望と、21世紀の都市を展望するアジアの若手写真家を紹介、対比していく

写真展です。

展覧会の演出は美術評論家、写真評論家である伊藤俊治氏が担当しています。

石川直樹/森永泰弘/勝又公仁彦/沈 昭良/須藤絢乃/TAKCOM/多和田有希/西野壮平/朴ミナ/藤原聡志/

水島貴大/安田佐智種氏と、たくさんの若手写真家の方々も参加。

ウィリアム・クラインに関連する作品集や図録、関連書籍

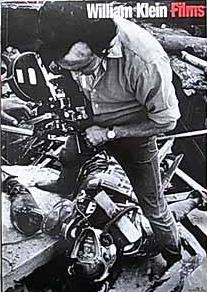

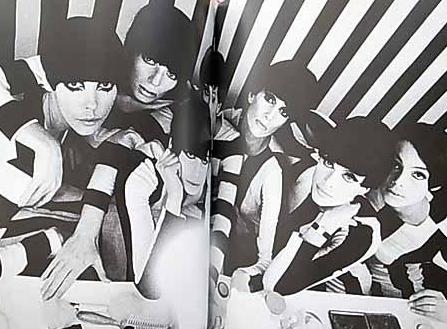

●「William Klein films」

著者名 :Claire Clouzot

出版社名:Editions Marval

発行年月:1998年 初版

サイズ :120ページ 34×23cm

-

ソフトカバー

テキスト:フランス語

トップ・ファッション・フォトグラファー、ウィリアム・クラインの

フィルム/映画作品を紹介するヴィジュアルブックです。

撮影風景やスチールフォト、グラフィックなどが、多数掲載

されています。