フィン・ユールとデンマークの椅子 Finn Juhl and Danish Chairs

■ フィン・ユールとデンマークの椅子 Finn Juhl and Danish Chairs

東京都美術館

会期: 2022年7月23日-2022年10月9日

東京都美術館では「椅子」という最も身近な家具のひとつに着目し、デンマークデザインの魅力と家具デザイナーのフィン・ユールの仕事を紹介する展覧会です。

日本でも人気を得ている北欧デザイン、特に家具の分野ではデンマーク産のものが多く選ばれています。長く過酷な冬を過ごすデンマークでは室内でいかに快適に過ごすかが追求され、機能性や実用性、見た目の優れた家具が多く生み出されました。また代々受け継いでいくことも前提の上、制作され、質の良さはもちろん、経年による変化も楽しめる上質な木材にもこだわっっています。特にデンマーク家具の黄金期ともいえる1940年から60年代の約30年の間は、多くの名品と優れたデザイナーを輩出しました。

今回の展覧会で取り上げる「フィン・ユール」もそのひとりです。

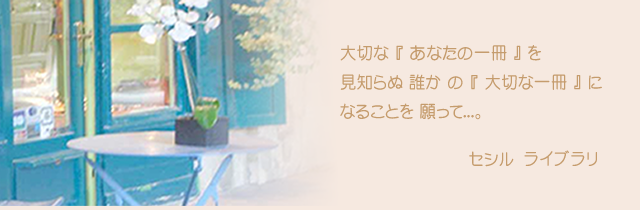

1912年、コペンハーゲン出身のフィン・ユールは、デンマーク王立芸術アカデミーで建築を学び、多くの設計に携わった後、家具のデザインも行うようになります。「家具の彫刻家」と呼ばれたユールのデザインは、建築や美術作品から影響を受けた美しい曲線を特徴とし、奇抜で完成度の高い作品は自国よりも先にアメリカから人気が沸きます。

「フィン・ユールとデンマークの椅子」展では、代表作「イージーチェア No.45」や「ペリカンチェア」など、モダンで機能的なユールデザインの椅子のほか、建築家の活動として自邸の設計、インテリアのデザインや、図面を描き記した水彩画などの豊富な資料でフィン・ユールの仕事の全貌を紹介しています。会場内は世界でも屈指の椅子コレクターとして知られる織田憲嗣氏の全面協力のもと構成され、東京で大規模に公開されるのは初の機会です。

熟練職人の試作品から、フィン・ユールと同時期に活躍したデザイナーたちの作品など、半世紀以上かけて収集した貴重な織田コレクションを中心に約100点の椅子を展示しています。また、展覧会最後の章では椅子本来の使用目的である、“座る”ことでデザインを体感できるコーナーがあり、約30種類の椅子に加えテーブルなどもデンマークデザインに統一、実際に触れてみることで、よりその芸術性を感じることができる内容となっています。

今回記事として取り上げましたフィン・ユールに関わる家具デザインの作品集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。また、デンマークをはじめ北欧デザインの関連書は重点商品として品揃え拡充に尽力しています。北欧デザイン関連の展覧会図録、作品集を処分される際にはご相談ください。

特別展アリス へんてこりん、へんてこりんな世界(森アーツセンターギャラリー)

■ 特別展アリス へんてこりん、へんてこりんな世界

森アーツセンターギャラリー

会期: 2022年7月16日-2022年10月10日

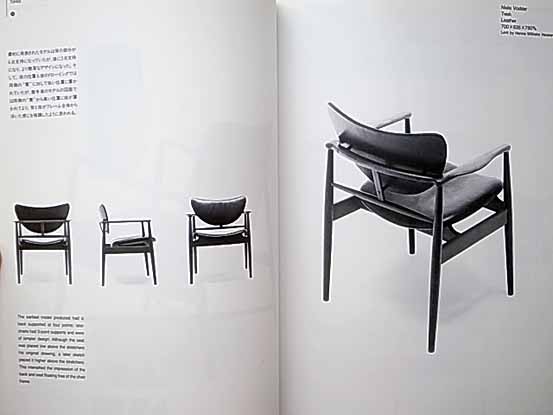

「不思議の国のアリス」は、19世紀半ばの誕生から現在まで世界中の人々に愛され、児童小説でありながら映像、演劇、芸術、ファッションなどあらゆるジャンルにモチーフとして登場しています。イギリスの数学者チャールズ・ラトウィッジ・ドジソンが知人の娘たちに語った即興の物語が“アリス”の始まりです。

好評であった“アリス”の物語は加筆のうえ、「ルイス・キャロル」のペンネームで出版の運びになります。「不思議の国のアリス」は、様々な部分で従来の児童文学にあった伝統的な部分を塗り替えました。それまでのイギリスの児童文学といえば、子ども向けの教訓を多分に含み、教育的である種の形式がありましたが「アリス」の場合、そういった要素はなく、ルイス・キャロルのユーモアに溢れた言葉選びで万人が楽しめる物語です。

「特別展アリス へんてこりん、へんてこりんな世界」では、第1章でドジソンの手記をはじめ、挿絵画家ジョン・テニエル原画、19世紀当時のイギリスについてなど、原作に関連した資料を展示しています。ほか、実写・アニメ共にこれまで公開された数々の映画作品や舞台の関連資料、サルヴァドール・ダリやピーターブレイク、草間弥生など世界的アーティストたちが、アリスの想像力かき立てられる世界観にインスパイアされた作品などを紹介します。ファッションの分野でも、ヴィヴィアン・ウエストウッドなどのブランドや日本のパンク・ロリータ文化との関連作品が紹介されています。ロンドンで行われた展示会の内容を一部日本向けに変更し、約300点の資料・作品とともに没入型の演出で、子どもから大人まで幅広く楽しめる内容となっています。

今回記事として取り上げました「不思議の国のアリス」やルイス・キャロルに関わる書籍や作品集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。特に海外の関連書は重点商品として品揃え拡充に尽力しています。ルイス・キャロル関連の展覧会図録、作品集を処分される際にはご相談ください。

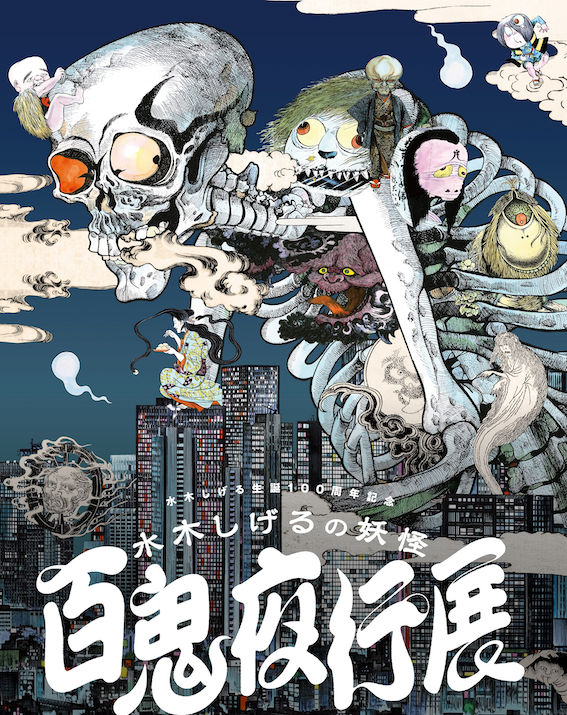

水木しげるの妖怪 百鬼夜行展 お化けたちはこうして生まれた(東京シティビュー)

■ 水木しげるの妖怪 百鬼夜行展 お化けたちはこうして生まれた

東京シティビュー

会期: 2022年7月8日-2022年9月4日

「ゲゲゲの鬼太郎」や「悪魔くん」など妖怪漫画の第一人者である水木しげる。2015年に惜しまれつつも逝去した水木しげるの生誕100年を記念して、妖怪の研究に打ち込んだ生涯の作品やルーツ、関連資料などを紹介する大規模な展覧会が行われます。

1922年、大阪府に生まれ、鳥取県で育った水木は、幼少の頃近所に住んでいた拝み屋の妻、景山ふさ(のんのんばあ)の語る妖怪や不思議な話に興味を持ち、大きな影響を受けます。10代の頃は画家を目指し学ぶ日々でしたが、第2次世界大戦に出征、左腕を失う深傷を負います。終戦後も貧困に苦しむ生活を送りながら、貸本漫画家としてデビュー、後に漫画雑誌への掲載にこぎ着けたことで、作品は一躍有名となり現在へと繋がる人気を獲得します。

漫画家のほか、妖怪研究家としても活動し、“日本民俗学会会員”や“世界妖怪協会会長”などに就任し、緻密に描かれた妖怪の画は重要な資料となっています。

「水木しげるの妖怪 百鬼夜行展」では、東京を一望する東京シティビューの景色とともに、“天空の水木しげるロード”として妖怪のブロンズ像やARのお出迎えから始まります。水木しげるが生涯で残した1000点近くの妖怪画の中から、「山」、「水」、「里」、「家」など住処ごとにテーマをもうけ、圧倒的画力で描かれた原画を心ゆくまで楽しめる展示のほか、妖怪研究の資料として参考としていた江戸の画家、鳥山石燕の「画図百鬼夜行」や柳田國男の「妖怪談議」など、水木が所蔵していた関連書籍や“創作方法”も紹介し、初公開の資料を含めた多数の展示品とともに、水木しげるの妖怪と向き合った人生に迫ります。

今回記事として取り上げました「水木しげる」や妖怪画に関わる書籍や作品集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。特に妖怪画の画集は重点商品として品揃え拡充に尽力しています。妖怪画、浮世絵関連の展覧会図録、画集を処分される際にはご相談ください。

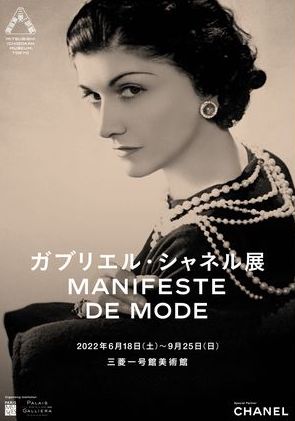

ガブリエル・シャネル展(三菱一号館美術館)

■ ガブリエル・シャネル展

三菱一号館美術館

会期: 2022年5月20日-2022年8月21日

世界中の女性から支持されるハイブランド「CHANEL」の創始者ガブリエル・シャネル(通称:ココ・シャネル)の仕事について紹介する展覧会が三菱一号館美術館で開催されています。ガブリエル・シャネルは1883年、フランス・オーベルニュ地方のソミュールに生まれました。12歳の頃から孤児院で過ごす波乱の子ども時代でしたが、そこで覚えた裁縫の技術をもとに仕立屋、下着屋などで働くようになります。

自作のシンプルな帽子が話題を呼び、1910年パリに開いた帽子屋が「シャネル・モード」です。数年のうちに婦人服のデザインも手掛けるようになり、ここから一代で世界を代表するラグジュアリーブランド「CHANEL」が始まりました。当時の定番であった、コルセットで身体を締め上げたドレスファッションからはかけ離れた、伸縮性のあるジャージー素材やパンツスタイルなど、機能性に優れた服を次々と発表し、それは古い価値観からの解放と女性の社会進出、自立の象徴となります。

1920年代に入ると、CHANELはさらに盛り上がりを見せ、アパレルのほか香水やスティックタイプの口紅、チェーンバッグなど、新たな女性の時代に向けて概念を覆す商品を次々と発表します。戦後、一時引退状態であったシャネルですが、1954年に70歳を超えての復帰をはたします。ディオールの提唱した“ニュールック”などがトレンドの中、シャネル・スーツの機能性は女性の社会進出著しいアメリカで大人気となり、後もシャネルは晩年までファッションと関わる人生でした。

今回の展覧会は、パリで開催された“Gabrielle Chanel. Manifeste de mode”展の巡回展として日本向けに再構築した内容です。シャネルの理念を体現したスーツやリトル・ブラック・ドレス、No.5の香水などの代表作、コスチュームジュエリーや当時の記録映像など貴重な資料を公開します。

今回記事として取り上げましたシャネルやコスチューム、服飾デザインに関わる書籍や作品集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。特に国内の写真家の作品集は重点商品として品揃え拡充に尽力しています。服飾やファッション関連の展覧会図録、作品集を処分される際にはご相談ください。

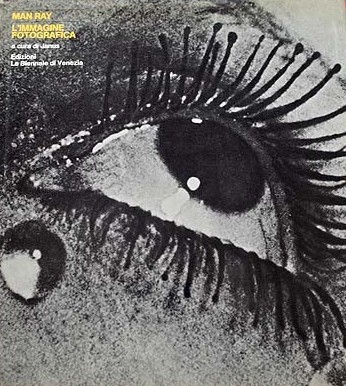

アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真【東京都写真美術館】

■ アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真

東京都写真美術館

会期: 2022年5月20日-2022年8月21日

写真は19世紀の普及時から単に記録や報道だけの用途だけではなく、芸術的な価値を見出されてきました。そして、しばしば絵画など違う芸術分野とも刺激し合い、変革していく関係にあります。

展覧会「アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真」では特に、1930年から1941年代に数々の芸術家たちが全国各地で行った、前衛写真に関する活動に焦点を当て紹介しています。これまで、前衛写真をめぐる活動についてはその活動期間の短さもあり、あまり注目を浴びませんでした。日本の写真史における「前衛写真」とは、1920年代から始まった写真の変革運動(新興写真)の流れを汲んだ、1930年代から40年代に盛り上がった前衛的な作品を指す傾向があります。

影響は新興写真だけではなく美術、特に絵画の分野からシュルレアリスムや抽象表現からも強く受けていたようです。

今回の展覧会では、序章で日本での前衛写真黎明期に、多くの作家に影響を与えた海外アーティストの作品を紹介しています。ほか「大阪」 「名古屋」 「福岡」 「東京」と各地をテーマにすることで、それぞれの地方で結成されたグループや、参加アーティストをより詳しく深掘りしています。参加アーティストたちはプロ、アマチュアの写真家をはじめ、画家やデザイナー、詩人、評論家と多岐にわたり、当時の盛り上がりが窺えます。戦争とそれに伴う表現への規制強化が始まったことで、活動は縮小の一途を辿ることになった前衛写真ですが、今一度当時の人々が熱中した運動を知る機会になっています。

参加アーティスト:マン・レイ/ウジェーヌ・アジェ/ハンス・ベルメール/

アルベルト・レンガー?パッチュ/セシル・ビートン/ブラッサイ/中山岩太/村田米太郎/

安井仲治、河野徹/小石清/天野龍一/平井輝七/樽井芳雄/本庄光郎/椎原治/田淵銀芳/

服部義文、矢野敏延、小林鳴村坂田稔/田島二男/山本悍右/後藤敬一郎/高橋渡/久野久/

許斐儀一郎/永田一脩/恩地孝四郎/瑛九/濱谷浩

今回記事として取り上げました前衛写真に関わる書籍や作品集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。特に国内の写真家の作品集は重点商品として品揃え拡充に尽力しています。アート写真集関連の展覧会図録、作品集を処分される際にはご相談ください。

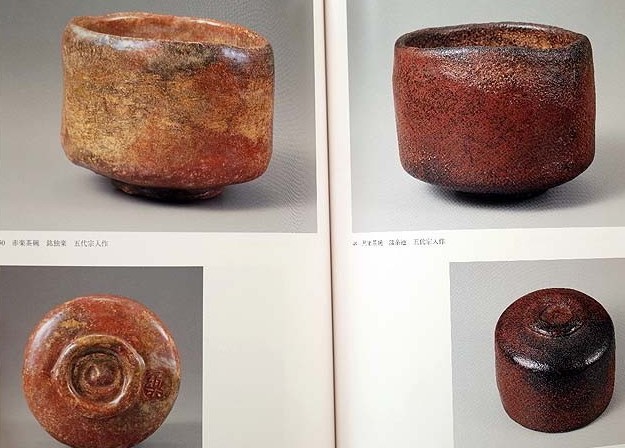

茶の湯の陶磁器 “景色”を愛でる 三井記念美術館

■ 茶の湯の陶磁器 “景色”を愛でる

三井記念美術館

会期: 2022年7月9日-2022年9月19日

三井記念美術館では2005年の開館以来、初の大改修を経てリニューアルオープン第二弾の展覧会「茶の湯の陶磁器 “景色”を愛でる」を開催します。

江戸時代の豪商にして、日本と東洋の美術品を収集家であった三井家。約350年になるその歴史の中で収集、現在美術館に所蔵されている作品は約4000点にのぼります。収蔵品の約半分は茶道具であり、中でも特に茶碗や花入、水指などの陶磁器が多くを占めています。

茶道具の陶磁器には“わび“・”さび“”といった日本の美意識が凝縮されていると言え、釉薬の具合や焼き上がったその造形にあらゆる“景色”を見出してきました。“景色”とは、自然や風景だけではなく、和歌や古典文学といった世界の情景も含まれています。名器に付けられる「銘」や呼び名には、所有者や器をめぐる背景、そして造形から連想された“景色”など、独特の美への感性が表れ、さらに文字と教養が加わり、和歌を由来としたものは「歌銘」と呼ばれます。

今回展示される作品は、国宝・重要文化財を含む茶碗や茶道具の取り合わせ、花入、水指、茶壺、香合などの品々です。陶磁器を通して景色を愛でる、茶の湯の美しい精神世界を堪能できる内容となっています。

今回記事として取り上げました茶道具や茶碗、陶磁器に関わる書籍や作品集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。特に作品集は重点商品として品揃え拡充に尽力しています。茶道や陶磁器関連の展覧会図録、作品集を処分される際にはご相談ください。

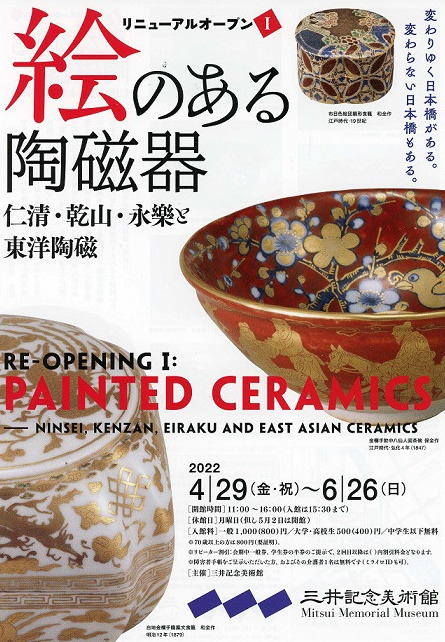

絵のある陶磁器 仁清・乾山・永樂と東洋陶磁(三井記念美術館)

■ 絵のある陶磁器 仁清・乾山・永樂と東洋陶磁

三井記念美術館

会期: 2022年4月29日-2022年6月26日

江戸時代の大商人であった三井家が長い歳月をかけて収集した日本・東洋の美術品を多数所蔵する三井記念美術館。この度初の大規模リニューアルを経て、第一弾となる展覧会「絵のある陶磁器 仁清・乾山・永樂と東洋陶磁」が開催されています。

長い間、日本の都として栄えた京都は焼き物においても全国から優品が揃う巨大市場でした。安土・桃山時代には、茶道の発展と共に生産もより活発になり、江戸時代には現在にも名を残す名工が数々現れます。絵のある陶磁器の流れは桃山時代の志野や織部焼から始まったとされ、京焼もこの流れを汲んでいきます。

展覧会のタイトルにもなっている「野々村仁清」は江戸初期の陶工であり、京焼色絵陶器を大成させた人物とされています。優雅で鮮やかな作風は後に続く京焼の礎となります。そんな仁清の元で学び、京都の鳴滝で「乾山焼」を制作したのが「尾形乾山」。画家・尾形光琳を兄に持ち、時に兄弟の連作で作品を制作します。琳派の画風を取り入れ、独自の意匠を凝らした作風の乾山焼は現在でも多くの人を惹きつけています。江戸時代後期には、永樂了全・保全が登場し仁清や中国陶磁の匠な写し物や金襴手、古染付などを手掛けます。永樂家は茶人たちと交流を持ち、三井家とも縁のある関係でした。

今回の展覧会では、上記のような“絵のある陶磁器”を制作した名工たちの作品とともに、永樂保全や和全が写しの手本とした中国陶磁など、三井記念美術館が所蔵する膨大なコレクションの中から厳選して紹介しています。

今回記事として取り上げました中国陶磁器に関わる書籍や作品集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。特に大判の中国磁器関連の作品集は重点商品として品揃え拡充に尽力しています。中国の陶磁器、やきこの関連の展覧会図録、作品集を処分される際にはご相談ください。

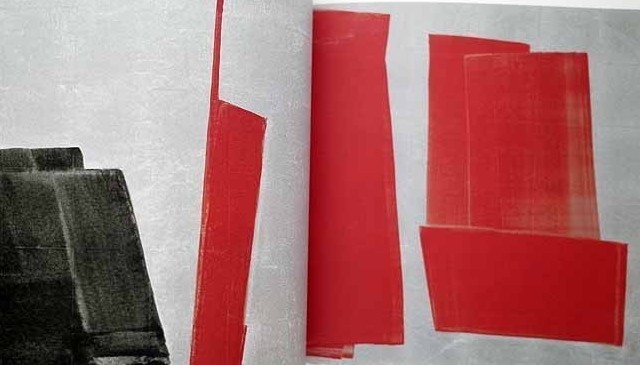

篠田桃紅展 東京オペラシティ アートギャラリー

■ 篠田桃紅

東京オペラシティ アートギャラリー

会期: 2022年4月16日-2022年6月22日

筆と墨による前衛的な抽象表現で世界から賞賛された美術家篠田桃紅。2021年に逝去した篠田の没後1年にあたる今年、70年以上に渡る活動の中から120点以上の作品と資料を紹介する回顧展が、東京オペラシティアートギャラリーにて行われています。

1913年、中国・関東州大連出身の篠田桃紅は幼少の頃より父親に書を習い、以降も主に独学で追究していきます。展覧会に出品した作品は批判の対象となることもありましたが、彼女は独自の世界を貫きます。1956年、単身アメリカに渡り、筆と墨による表現をさらに広げました。篠田の作品は抽象表現主義が盛り上がりをみせるニューヨークにおいても大きな反響を得て、ボストン、シカゴ、パリなど各地で個展を行います。

日本に帰国後は、文字にも絵画にもとらわれないスタイルで徐々に話題を呼び、壁画やレリーフ、襖絵など建築や空間表現に関わる仕事から、リトグラフ、随筆といった幅広い分野で活躍しました。

今回の展覧会では、初期から晩年までの作品を時系列順に展示することで、長い活動期間の中の変遷を楽しめる構成となっています。また、連作や時を越えて発表した同名作品を同時に展示することで、その違いを比べることもできます。人生や哲学にも注目が集まる篠田桃紅の、美術家としての顔を深掘りした内容の展覧会となっています。

今回記事として取り上げました篠田桃紅に関わる書籍や作品集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。特に作品集は重点商品として品揃え拡充に尽力しています。篠田桃紅関連の展覧会図録、作品集を処分される際にはご相談ください。

アール・デコの貴重書 東京都庭園美術館

■ アール・デコの貴重書

東京都庭園美術館

会期: 2022年4月23日-2022年6月12日

東京都庭園美術館で年に一度行われる建物公開展、今回のテーマは「アール・デコの貴重書」として、1920年代を中心に盛り上がったアール・デコの様式美に焦点を当てて紹介しています。

建物公開展の目的は、現・東京都庭園美術館本館であり、1933年竣工当時のデザイナーと技術者、職人が総掛かりで造りあげた旧・朝香宮邸の魅力を発信しいくことです。宮家のひとつ、朝香宮家のご夫妻は1920年代、渡仏の際に全盛期を迎えていたアール・デコの魅力に触れ、自邸の建設にあたって取り入れようと多方面に働きかけます。フランスの室内装飾デザイナー・美術家の“アンリ・ラパン”が主要な部屋の設計担当したほか、アール・ヌーヴォー、アール・デコの両時代に渡って活躍したデザイナー、“ルネ・ラリック”らの参加もありました。

フランスの著名デザイナーのほか、日本の伝統的な職人たちの高度な技術も加わり、芸術作品とも言えるアール・デコ様式の邸宅は完成します。美術館となっている現在でも当時の面影を残したまま、貴重な歴史的建築物として伝えられています。

「アール・デコの貴重書」では、このような経緯でアール・デコ様式と縁深い東京都庭園美術館の所蔵する多数の資料から、フランスの装飾美に関する写真集や絵本、雑誌などの書籍、1925年のアール・デコ博覧会に関する資料など、当時の貴重書の数々を紹介しています。また、旧朝香宮邸である本館には家具や調度品を置き、当時の邸宅空間を再現することで、宮邸時代の雰囲気が楽しめる展示もあります。

今回記事として取り上げましたアール・デコに関わる書籍や作品集、展覧会図録は重点商品として幅広く取り扱いをしています。特にアールデコの建築様式や装飾関連の洋書や和書は重点商品として品揃え拡充に尽力しています。アールデコ関連の展覧会図録、作品集を処分される際にはご相談ください。

吉阪隆正展 ひげから地球へ、パノラみる 東京都現代美術館

■ 吉阪隆正展 ひげから地球へ、パノラみる

東京都現代美術館

会期: 2022年3月19日-2022年6月19日

戦後日本を代表する建築課のひとり、吉阪隆正の公立では初となる展覧会が東京都現代美術館で開催されます。1917年、東京都出身の吉阪は官僚であった父親について、幼少期をスイスで過ごすほか、日本と海外を往き来する生活でした。早稲田大学理工学部建築学科在学中は山岳部の活動にも精を出し、後に建築家だけではなく、登山家・冒険家としても知られるようになります。卒業後は同校の助教授勤務を経て1950年に渡仏、巨匠ル・コルビュジエに師事。帰国後は吉阪研究室(後のU研究室)を設立。独自の造形を追求した「有形学」を唱え、個人住宅から公共、山岳建築、地域プロジェクトまでU研究室のチームと共に多くの作品を手掛けます。

教育者としても大いに貢献し、U研究室からは多数の有能な人材を輩出、逝去後もその教えは受け継がれ、現在も建築を志す人々に大きな影響を与えています。吉阪の活動は国内だけに留まらず、各国の大学での講義や会議、登山・冒険家としても積極的に世界中を巡り、常に広い視野で物事を見ていました。

タイトルになっている「ひげから地球へ、パノラみる」とは「ひげ=自身(吉阪隆正)を象徴、等身大のスケール」と「パノラみる=時代、場所を見渡す広い眺望」という意味の吉阪の造語をあわせたもので、個から地球へ、多岐にわたる活動を指しています。本展では「出発点」「ある住居」「建築の発想」「山岳・雪氷・建築」「原始境から文明境へ」「あそびのすすめ」「有形学へ」と全7章の構成に分け、吉阪隆正とU研究室による建築プロジェクト30題のほか、スケッチや原稿、写真等多数の資料を通して、改めて吉阪の仕事や思想の全体像に迫る試みです。

今回記事として取り上げました吉阪隆正の建築関連書籍や作品集をはじめ建築デザイン関連の図録、関連書籍は重点商品として幅広く取り扱いをしています。買取も積極的にしていますので、建築関連の作品集や展覧会図録、専門誌を処分される際にはご相談ください。