高松次郎ミステリーズ <東京国立近代美術館 企画展ギャラリー> 2015年3月1日まで

■高松次郎ミステリーズ

東京国立近代美術館 企画展ギャラリー

会期:2014年12月2日--2015年3月1日

高松次郎の作品は、絵画、彫刻、写真など多岐にわたる技法で、沢山の抽象的な作品を、

生み出しています。

本展では、初期・中期・後期の3期に分けて、3人のキュレーターが担当し、彼の謎めいた作品を

わかりやすく丁寧に解説していきます。

構成1:「点」、たとえば、一つの迷宮事件 1960-1963

構成2:標的は決してその姿を現さない 1964-1970s 代表的な「影」シリーズなど

構成3:それは絵画ではなかった 1970s-1998

約50点のオブジェや彫刻、絵画、および約150点の関連するドローイングを紹介しています。

高松次郎の過去の展覧会

●「高松次郎の現在」

開催 :1996年 新潟市美術館ほか

サイズ :139ページ 24×25cm

-

高松次郎の初期からの抽象絵画や立体造形作品を、91点カラー掲載。

詳細を読む »

イエラ・マリ展 字のない絵本の世界 板橋区立美術館 2015年1月12日まで

■ イエラ・マリ展 字のない絵本の世界

板橋区立美術館

会期:2014年11月22日-2015年1月12日

1931年、ミラノに生まれたイエラ・マリの展覧会です。

「あかいふうせん」、「木のうた」、「りんごとちょう」などの

8冊の貴重で美しいく繊細な原画や試作本を展示。

彼女の絵本は、読み聞かせの絵本ではなく、視覚にうったえてくる美しい

自然や生命の絵で、ページをめくるたびに物語を見せてくれます。

また、各国のいろいろな「字のない絵本」も紹介。

会期中は、講演会やワークショップなども開催されています。

イエラ・マリとエンツォ・マリの関連商品

●「La Pomme et le Papillon 1998年」

出版社名:Lutin Poche

発行年月:1988年

サイズ :15×19cm

-

調和と和家具の美 和風建築に供された麗しき品々 遠山記念館 10月26日まで

■ 調和と和家具の美 ー和風建築に供された麗しき品々ー

遠山記念館

会期:2014年9月13日〜10月26日

調度とは、身の回りに置かれ、日常生活において必要な道具・家具のことです。

この展覧会では、鎌倉時代の秋野蒔絵手箱から、大正の飯塚鳳齋の菊梅蘭蒔絵竹編組硯箱、昭和の

前田南斉の作品まで、各時代の名工による調度と和家具60点、巧みな技術が駆使された木、漆、

竹工の実用性を超えた名品たちの美が展観できます。

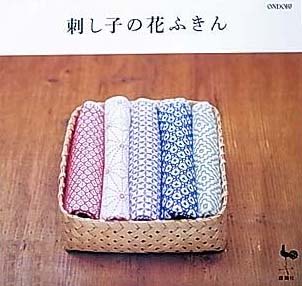

カンタと刺子 ベンガル地方と東北地方の針仕事 日本民藝館 11月24日まで

■ カンタと刺子 ベンガル地方と東北地方の針仕事

日本民藝館

会期:2014年9月19日〜11月24日

カンタ刺繍とは、インド西ベンガル州とバングラディシュの伝統的な刺子です。

複数の古布を重ねて、様々な模様や動植物などの刺繍やランニングステッチを

していくことで強くなり、古布の再利用する知恵として生まれました。

そして、日本の東北地方には、藍染の刺子で、津軽のこぎん刺しなどがあります。

いずれも昔からの伝統的な女性の手仕事です。

この展覧会では、70点のカンタとおよそ60点の刺子が展示されています。

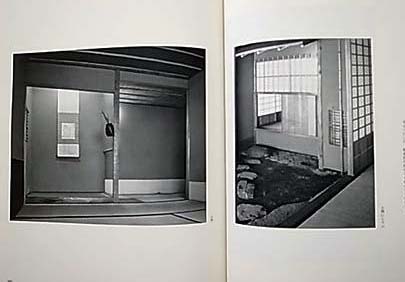

村野藤吾 やわらかな建築とインテリア 大坂歴史博物館 10月13日まで

■ 村野藤吾 やわらかな建築とインテリア

大坂歴史博物館

会期:2014年9月3日〜10月13日

数多くの賞を受賞している日本を代表とする建築家・村野藤吾の展覧会です。

この展覧会では、今年が没30年にあたり、図面や建築資料、建築部材、インテリアなどを

介して、やわらかな彼の建築作品と彼の人物像を紹介します。

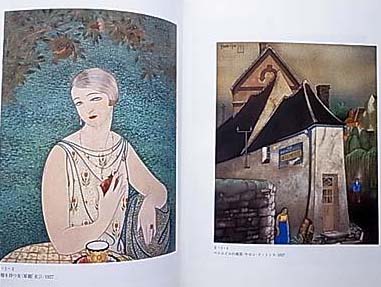

藤井千秋展 刈谷市美術館 2014年11月9日まで

■ 藤井千秋展

刈谷市美術館

会期:2014年9月20日〜11月9日

竹久夢二らと並び、抒情画家の一人で、最後の抒情画家ともいわれる藤井千秋の展覧会です。

戦後の少女雑誌の表紙や挿絵を多く描き、昭和の少女たちを魅了しました。

今の時代に見ても、とても繊細で丁寧な作品は、心をうつものです。

雑誌「少女の友」などの付録や表紙や挿絵原画など、絵本の原画など数多くの作品が

展示されています。

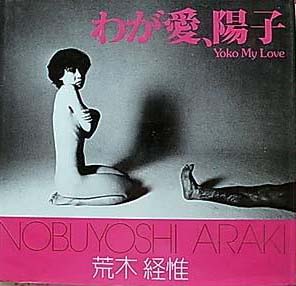

荒木経惟 往生写集 愛ノ旅 新潟市美術館 2014年8月9日〜10月5日

■ 荒木経惟 往生写集 愛ノ旅

新潟市美術館

会期:2014年8月9日〜10月5日

アラーキーこと写真家、荒木経惟の初期作品から最新作を展示した写真展。

2000年以降、前立腺癌発症や摘出手術、妻亡き後唯一の家族であった愛猫・チロの死、

東京都内で遭遇した東日本大震災の経験などに対面し、本展のタイトルである「死=往生」を

意識しはじめたといいます。

荒木の妻や愛猫チロとの愛のある日常から新潟の旅、そして現在の彼の心境を日常の人や街など

身近な幸せを愛おしみ、大切にする荒木の今の心境が表れている貴重な展覧会です。

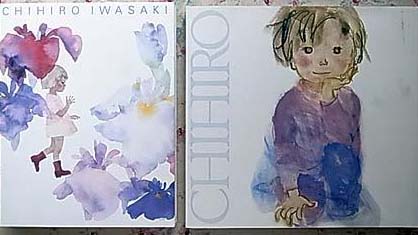

いわさきちひろ×佐藤卓=展 2014年11月3日まで

■ いわさきちひろ×佐藤卓=展 ーはじめて見るちひろの世界ー

ちひろ美術館・東京

会期:2014年8月6日〜2014年11月3日

アートディレクションやパッケージデザインなど多岐に活躍している

グラフィックデザイナーの佐藤卓が、今年、没40年を迎えた、画家いわさきちひろの

絵を現代の人、特に子供達に届くよう展覧会を制作されています。

展示室は4つに構成されています。

展示室1では、佐藤卓のデザインした「明治おいしい牛乳」のパッケージなど。

展示室2では、佐藤卓が選んだ、線画やスケッチ。

展示室3では、いわさきちひろが生涯のテーマとした子供の作品。

展示会4では、いわさきちひろの絵と佐藤卓のコラボレーションされた作品が展示されています。

「いわさきちひろ×佐藤卓=展」関連イベントもいくつか開催予定です。

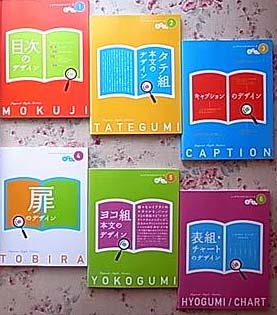

コレクション展 ドイツとオーストリアの雑誌とデザイン 豊田市美術館

■ コレクション展 ドイツとオーストリアの雑誌とデザイン|1890-1910

豊田市美術館

会期:2014年7月12日〜9月15日

ヴィジュアル雑誌の起源と言われている19世紀末のドイツとオーストリアの雑誌

デザインを取り上げ興味深い内容です。

大衆紙からウィーン分離派の機関誌まで、当時の印刷技術を駆使したグラフィック

デザインやユニークなレイアウト、また、雑誌メディアをとおして繋がったデザイン

美術の所蔵品も展示されています。

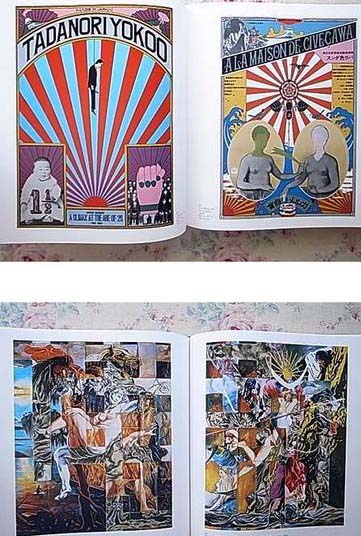

横尾忠則 肖像図鑑 HUMAN ICONS 川崎市市民ミュージアム 9月23日まで

■ 横尾忠則 肖像図鑑 HUMAN ICONS

川崎市市民ミュージアム

会期:2014年6月28日〜9月23日

1960年代から現在にいたるまでのポートレイト作品にフォーカスした

横尾忠則の展覧会です。

絵画を中心に、版画、ポスター、デザイン画....。

また、数年にわたり制作し続けられている最新作なども展示されています。