オノ・ヨーコ 私の窓から 東京都現代美術館 2月14日まで

■ オノ・ヨーコ 私の窓から

東京都現代美術館

会期:2015年11月8日(日)- 2016年2月14日(日))

60年間、前衛美術やポピュラーカルチャーのフィールドで活躍を続けてきたオノ・ヨーコ(1933-)の、

作家としての源流を読み解く展覧会です。

日本に生まれたオノは自由学園で音楽教育を受け、芸術と生活とが結びつく考え方に接しました。

後の夫、ジョン・レノンとの音楽活動にも影響を与えたことでしょう。

本展はオノがアーティストになるよう育んだものや初期の活動を紹介しています。

また、オノの代表作でありコンセプチュアル・アートにおける重要作品『グレープフルーツ』の

膨大なタイプ原稿や、初版本も紹介されています。

鑑賞者の想像や行為を呼び覚ます、オノ独自の美術様式の生成過程を伺い知ることができます。

オノ・ヨーコ、フルクサス関連の作品集や図録、関連書籍

●「アヴァンギャルド60’s」

著者名 :吉岡康弘

出版社名:新潮社

発行年月:1999年4月

サイズ :314ページ 20×15cm

-

ソフトカバー

マン・レイに激賞された初期作品群、セックスシンボル

若林美宏をモデルにした過激なエロス表現、そして工藤

哲巳、勅使河原宏、大島渚、足立正生、若松孝二、オノ

ヨーコ、一柳慧、武満徹、土方巽たちとの交遊。前衛芸

術に明け暮れた60年代アヴァンギャルドたちの青春記。。

(以下帯の説明文より-----)

建築家 フランク・ゲーリー展 21_21 DESIGN SIGHT 2月7日まで

■ 建築家 フランク・ゲーリー展 “I Have an Idea”

21_21 DESIGN SIGHT

会期:2015年10月16日(金)- 2016年2月7日(日)

ビルバオ・グッゲンハイム美術館をはじめ、奇抜でユニークな建築によって世界に衝撃を与えつづける建築家、

フランク・ゲーリーの「アイデア」に焦点をあてた展覧会。

数多くの模型、ゲーリーの建築構想に不可欠なテクノロジー、ゲーリー自身の言葉を紹介することで、

アイデアが生まれる背景、完成までのプロセス、ゲーリーの信念や姿勢をさぐっています。

「人々に強い印象を与えるにはどうするか」「誰にも真似できないものをいかに生み出すか」

建築関係者以外の方にも広く刺激を与えるはず。

ビルバオ・グッゲンハイム美術館、ウォルト・ディズニー・コンサートホール、そして2014年10月に

フランスにオープンした現代美術館「フォンダシオン ルイ・ヴィトン」といった3つの代表作を映像に

よって体感できる機会でもあります。

フランク・ゲーリー関連の作品集や図録、関連書籍

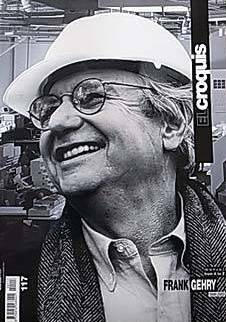

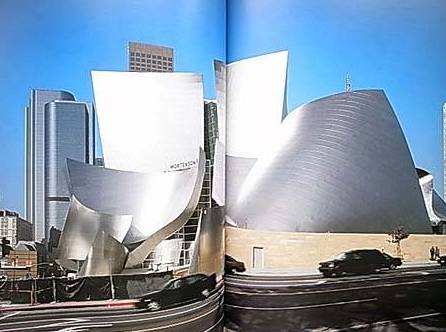

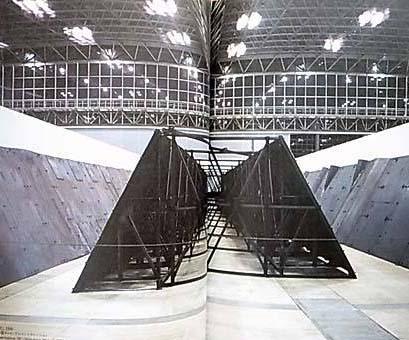

●「El Croquis 117 Frank Gehry 1996-2003」

出版社名:El Croquis

発行年月:2003年

サイズ :306ページ 34×24cm

-

ソフトカバー

テキスト:英語、スペイン語

スペインの建築誌です。

特集はフランク・ゲーリー。1996年から2003年までの建築、

ディティール、模型、ドローイング、図面などが、多数掲載されて

います。

ジョルジョ・モランディ展 兵庫県立美術館 2016年2月14日まで

■ ジョルジョ・モランディ展

兵庫県立美術館

会期:2015年12月8日(火)- 2016年2月14日(日)

20世紀イタリアを代表する画家ジョルジョ・モランディ(1890-1964)の日本では17年ぶりとなる個展です。

ありふれたびんや花瓶などを地味な色彩で描いた静物画。人物のいない風景画。

モランディの作品は静謐で、繊細で、瞑想的な魅力で我々を惹きつけてやみません。

彼のスタイルは20世紀西洋美術史のなかでも他に例がなく、特異な存在感を放っています。

本展はモランディ美術館の全面的な協力のもと開催され、約100点の油彩、水彩、版画、素描作品を展示。

もちろんモランディの真骨頂ともいうべき同一モチーフによるヴァリエーションも。彼が生涯をかけた探究した

美の世界を追体験することができます。

ジョルジョ・モランディ関連の作品集や図録、関連書籍

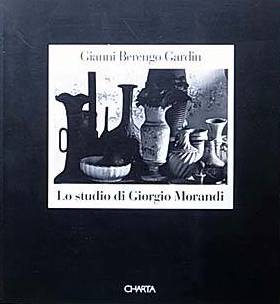

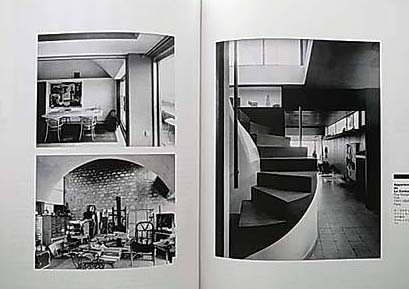

●「Lo Studio Di Giorgio Morandi」

著者名 :Gianni Berengo Gardin

出版社名:Edizioni Charta Srl

発行年月:1993年

サイズ :79ページ 24×22cm

-

ハードカバー

テキスト:イタリア語

さまざまな芸術運動が生まれては消えていった20世紀において、

独自のスタイルを確立し、静物画を中心にひたすら自己の芸術を

探求したイタリアの画家、ジョルジオ・モランディのアトリエ写真集。

イタリアの写真家、ジャンニ・ベレンゴ・ガルディンによるモノクロ

フォトが、多数掲載されています。

藤田嗣治と平野政吉 まぼろしの美術館1936-193 2016年1月17日まで

■ 藤田嗣治と平野政吉 まぼろしの美術館1936-1938

秋田県立美術館

会期:2015年10月3日(土)- 2016年1月17日(日)

藤田嗣治のコレクターとして知られる秋田生まれの美術蒐集家、平野政吉(1895-1989)。

平野は藤田から譲り受けた作品をもとに、秋田市八橋の日吉八幡神社境内に美術館設立を構想しました。

1938年に工事は着工するも、戦時体制下により工事は中止となります。

本展は近年発見された美術館の図面をもとに美術館の内観・外観をCGで再現。

ヨーロッパの建築を思わせるガラス屋根や、壁画『秋田の行事』がどのように展示される予定であったかを

確認でき、映像と模型によってまぼろしとなった美術館が甦ってくるようです。

藤田嗣治関連の作品集や図録、関連書籍

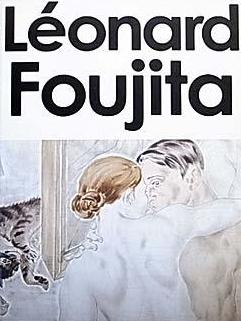

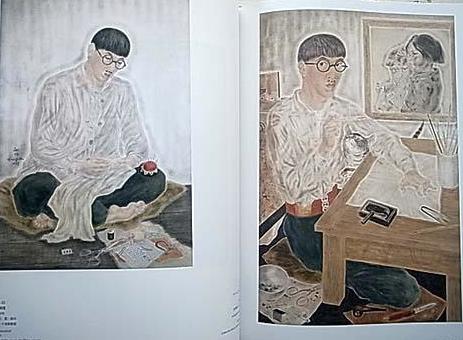

●「レオナール・フジタ展 没後40年」

開催 :2008-2009年 上野の森美術館ほか

サイズ :267ページ 31×23cm

-

ハードカバー

エコール・ド・パリの栄光を担う日本人画家、レオナール・フジタ

(藤田嗣治)の戦前と戦後のフランス時代の貴重な作品を、多数

カラー掲載。

267ページある厚めの図録です。

若林奮 飛葉と振動 神奈川県立近代美術館 12月23日まで

■ 若林奮 飛葉と振動

神奈川県立近代美術館

会期:2015年8月15日(土) - 2015年12月23日(水・祝)

戦後日本を代表する彫刻家、若林奮(1936-2003)。

1970年前後から国内の主たる野外彫刻展などで受賞を重ね、

国外でも2度のヴェネツィア・ビエンナーレなどで高い評価を得ました。

鉄、木や石膏、硫黄などを素材に大気や水、光といった彫刻にしがたい対象を作品に取り込んだ若林。

作品には、私たちを取り巻く外界はすべて振動をもっており彫刻は振動を感じ取る手段となりえる、

という考えが通底しています。

本展のタイトルにある「飛葉と振動」とは若林が最晩年の彫刻に名づけた言葉。

木の葉が飛来し、光や大気と共に自らも振動する場。

自然と人間との共生を求め続けた作家がたどり着いた空間であり、「庭」を想い起こさせます。

本展では、そういった若林の「庭」をめぐる制作に光をあてています。

《軽井沢・高輪美術館の庭》、《神慈秀明会神苑みそのの庭》、《緑の森の一角獣座》、

《4 個の鉄に囲まれた優雅な樹々》中心に展示。

これまで充分に紹介されてこなかった若林の創作の一面に迫ることができます。

若林奮関連の作品集や図録、関連書籍

●「若林奮 1989年以後」

開催 :1997年 名古屋市美術館ほか

サイズ :171ページ 25×19cm

-

ハードカバー

鉄や銅、鉛などの素材を使い、深い自然観に基づく思索的な作品を

制作する現代彫刻家、若林奮による1989年以後の彫刻、ドローイング

作品を60点以上掲載しています。

アート オブ ブルガリ 13年にわたるイタリアの美の至宝 東京国立博物館

■ アート オブ ブルガリ 13年にわたるイタリアの美の至宝

東京国立博物館

会期:2015年9月8日(火)- 2015年11月29日(日)

2015年秋に130周年を迎えるイタリアのジュエリーブランド、ブルガリ(BVLGARI)。

ブルガリの長い歴史のなかで生み出されてきた作品の数々を紹介する展覧会です。

高い美意識のもと創造されてきたブルガリのアクセサリーは、

古代ギリシャやローマ文化の美術・建造物をはじめ、極東アジアや日本にインスピレーションを

得た作品など、時代ごとに様々な要素を含んでいます。

その時代ごとのデザインの変遷を、約250ピースに及ぶ歴史的なアーカイブピース(過去の作品)で辿る本展。

往年の銀幕スターが実際に着用したジュエリーも公開予定です。

特にハリウッドの伝説的スターであるエリザベス・テイラーが愛用したジュエリーには目をみはるものが

あります。

テイラーが主演した映画「クレオパトラ」で使用した煌びやかなジュエリーは必見です。

ブルガリやジュエリー関連の作品集や図録、関連書籍

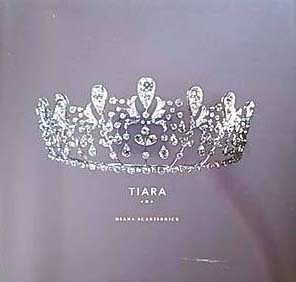

●「Tiara」

出著者名 :Diana Scarisbrick

出版社名:Chronicle Books

発行年月:2000年

サイズ :192ページ 22×21cm

-

ハードカバー

テキスト:英語

英国王室やロシア帝室をはじめとした、ヨーロッパ貴族らのティアラ

の名品はじめ、カルティエ/ブルガリ/ヴァン・クリーフ&アーペル

などのティアラを、約75点カラー掲載しています。

生誕100年 写真家・濱谷浩 もし写真に言葉があるとしたら 世田谷美術館

■ 生誕100年 写真家・濱谷浩 もし写真に言葉があるとしたら

世田谷美術館

会期:2015年9月8日(火)- 2015年11月29日(日)

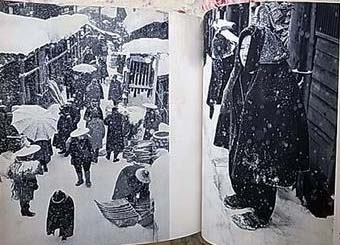

日本現代写真史に深くその名を刻む写真家・濱谷浩(1915-1999)。

濱谷は、マグナム・フォトの日本人初となる寄稿写真家であり、

写真界のノーベル賞と言われるハッセルブラッド国際写真賞のアジア人初の受賞者。

国際的にも高い評価を得た写真家です。

濱谷の生誕100年を記念した本展は、濱谷の活動前半期にあたる1930年代から60年代の仕事を回顧します。

活動初期の1930年代の東京を撮り歩いたスナップ・ショット。

豪雪地帯や日本海側12府県の農漁村を取材したシリーズ。

さらに戦後日本の都市と地方の様相を収めた作品や、昭和を生きた文化人たちのポートレイトを展示。

常に客観的態度に貫かれ、鋭いメッセージを私たちに投げかける濱谷の写真哲学は生涯を貫くものだったようです。

濱谷自身が対峙した現実を写真の力で伝えていく熱意・信念がいかに築かれていったのか、その軌跡を辿ることができます。

濱谷浩の作品集や図録、関連書籍

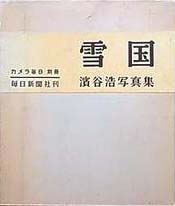

●「雪国 濱谷浩 写真集 カメラ毎日別冊」

出版社名:毎日新聞社

発行年月:1956年3月 初版

サイズ :30×26cm

-

函入り

序文/渋沢敬三

表紙題字/堀口大学

別紙に撮影データ付き

図版109点

琳派のやきもの 乾山 細見美術館 11月23日まで開催

■ 琳派のやきもの 乾山

細見美術館

会期:2015年9月19日(土)-2015年11月23日(月・祝)

尾形光琳の実弟で、江戸時代を代表する陶芸家である尾形乾山。

乾山の陶芸は華麗で絢爛豪華な琳派の中でもひときわ異彩を放っています。

本展ではMIHO MUSEUMの所蔵する乾山焼の優品が一堂に展示されています。

乾山は江戸中期、京都の裕福な呉服商の家に生まれ、恵まれた文化的環境で育ちました。

37歳にして陶芸を始め、「素人」であったことを逆手にとって、次々に焼き物の常識を打ち破っていきました。

自由で文人的ともいえるそのユニークな作風は現代に生きる我々の目にも常に新鮮に迫ります。

陶芸の世界における琳派の豊かな芸術性も堪能できる展覧会です。

琳派、乾山関連の作品集や図録、関連書籍

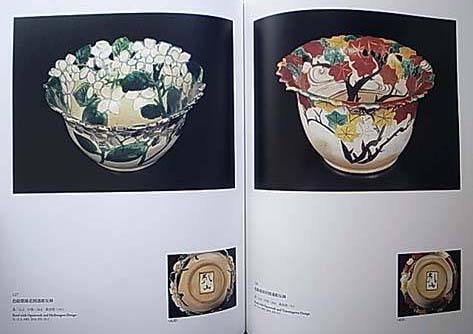

●「乾山 幽邃と風雅の世界」

開催 :2004年 MIHO MUSEUM

サイズ :357ページ 29×22cm

-

本展は、食器を中心としたやきもの本来の用途と

いう「用」の美にも焦点を当て、江戸時代の食文

化を視野に入れながら、国内のみならず久方ぶり

に故郷の土を踏んだ海外からの作品も含め約180

点を展観、多角的に乾山の芸術世界に触れようと

するものです。(あいさつ文)

スイスデザイン展 SWISS DESIGN 札幌芸術の森美術館 11月8日まで

■ スイスデザイン展 SWISS DESIGN

札幌芸術の森美術館

会期:2015年9月9日(水)- 2015年11月8日(日)

日本とスイスの国交樹立150年を記念し、高品質でユニークなスイスデザインの数々を紹介する

展覧会です。

永世中立国として独自の道を歩んできたスイス。

スイスが生み出すデザインは実用性と機能性に優れ、伝統と最新技術を融合させ手仕事的なぬくもりと美しさを兼ね備えています。

本展ではスイス近代デザインの草創期から現在まで多様なスイスデザインを紹介。

鉄道や航空におけるデザインや、時計や靴、家具やファブリックなど多様な領域におけるデザインの思想とコンセプトが語られています。

特にスイス生まれの建築家ル・コルビュジエ(1887-1965)、バウハウスの最後の巨匠マックス・ビル(1908-1994)の二人の仕事からは

スイスデザインの普遍的な本質が伝わってきます。

またスイスで最も権威のあるスイスデザインアワードの近年の受賞作品が紹介され、デザインの未来を感じることができます。

スイス関連の作品集や図録、関連書籍

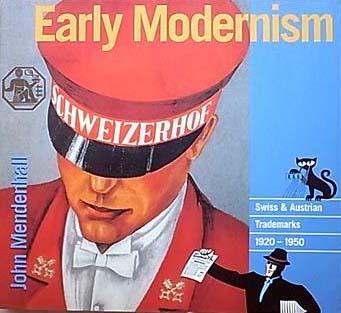

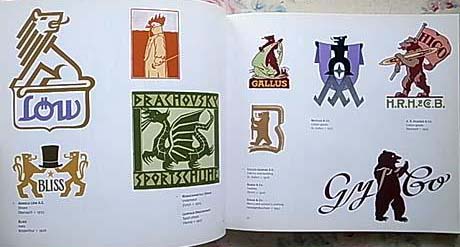

●「Early Modernism Swiss & Austrian Trademarks 1920-1950」

著者名 :John Mendenhall

出版社名:Chronicle Books

発行年月:1997年6月

サイズ :131ページ 23×21cm

-

テキスト:英語

ソフトカバー

1920年代から1950年代のスイス・オーストリアのデザインを600

点以上掲載する1冊。

トレードマーク/ロゴ/ポスター・デザインなどが多数掲載されて

います。

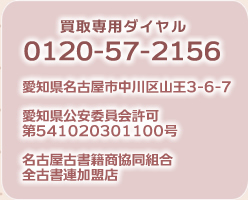

ル・コルビュジエ×日本 国立西洋美術館を建てた3人の弟子たちを中心に

■ ル・コルビュジエ×日本 -国立西洋美術館を建てた3人の弟子たちを中心に-

国立近現代建築資料館

会期:2015年7月21日(火)- 2015年11月8日(日)

近代建築の巨匠である建築家、ル・コルビュジエ。

彼の作品と思想は、日本近現代の建築界に多大な影響を及ぼしました。

本展ではル・コルビュジエが日本の建築界にどのように受け入れられ影響を与えたのかを、

コルビュジエに師事した3人の弟子たち(前川國男、坂倉準三、吉阪隆正)の活動をとおして検証しています。

日本におけるコルビュジエの実作は東京・上野〈国立西洋美術館〉(1959)のみ。

その建築が持つ魅力と共同設計過程が紹介されています。

また、現代の建築家の資料を通じて現代日本建築のなかに息づくコルビュジエの思想を

じっくり探れる機会にもなるでしょう。

ル・コルビュジエの作品集や図録、関連書籍

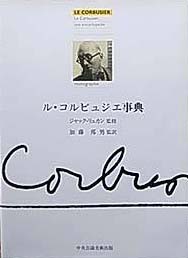

●「 ル・コルビュジエ事典」

著者名 :ジャック・リュカン/加藤邦男

出版社名:中央公論美術出版

サイズ :646ページ 32×23cm

-

函入り

以下目次より-----

「ル・コルビュジエ不屈の冒険」展について

ル・コルビュジエ年代記

事典

ル・コルビュジエ著作一覧

人名索引

事項索引

コンセプト、計画案、建築作品