ヘルベチカの魅力とデザイン本|欧文書体 買取(全国対応)

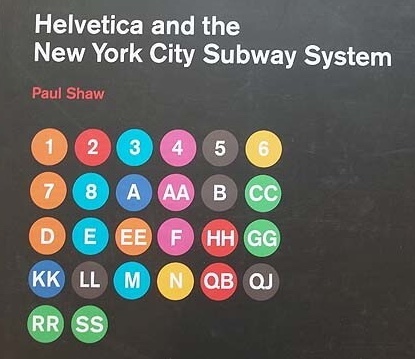

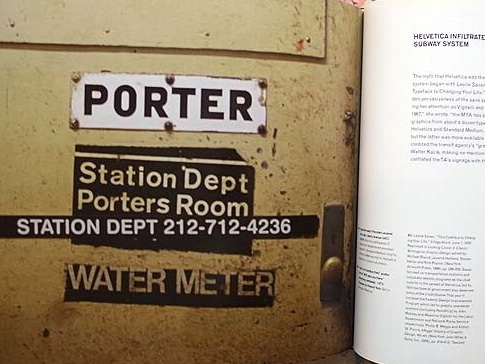

Helvetica and the New York City Subway System

1. ヘルベチカが作り上げたデザインの歴史

ヘルベチカとは何か?その普遍的な魅力

ヘルベチカ(Helvetica)は、タイポグラフィの世界で最も広く知られ、使用されている欧文書体の一つです。1957年にスイスで誕生し、その名前はラテン語で「スイス」を意味する言葉に由来します。この書体は、視認性、シンプルさ、そして無駄のないデザインで知られ、瞬く間に多くのデザイナーから支持を受けました。

公共サインから企業のロゴ、広告まで、幅広い用途で使用されており、現代のデザインにおいて欠かせない存在となっています。

デザイン界で愛される理由

ヘルベチカの特徴は、その中立性と普遍性にあります。この欧文書体は、文字そのものが持つ意味を強調することで、メッセージを明確に伝える力があります。また、タイポグラフィの美学においても、非常に洗練された形状が魅力です。

これらの特徴が、企業ロゴや広告キャンペーンにおいて一貫性と信頼感を与えるため、AppleやIBMなど多くのグローバル企業がヘルベチカを採用している理由でもあります。

書体と都市:ヘルベチカとニューヨーク地下鉄の物語

The MIT Pressから2011年に出版された『Helvetica and the New York City Subway System: The True (Maybe) Story』は、ヘルベチカがどのようにニューヨーク地下鉄のサインに採用されたかを描いた一冊です。この本では、サインデザインがいかに都市の機能に影響を与えるか、そして書体がそのプロセスで果たす役割が詳しく語られています。

ニューヨーク市の地下鉄サインは、都市デザインの象徴的な一部であり、混乱していた案内表示をヘルベチカによって整然としたものに変えた歴史が紹介されています。この変革は、タイポグラフィがいかにして実用性と美観を兼ね備えるかを示す代表例となっています。

2. デザイン本としての『Helvetica and the New York City Subway System』

どんな人に読んでほしい本か

このデザイン本は、タイポグラフィや欧文書体に興味を持つ初心者からプロのデザイナーまで、幅広い読者層におすすめです。特に書体が実際のデザインプロジェクトでどのように活用されるかに興味がある方には必読の一冊です。

ニューヨーク市の地下鉄サインという具体的なケーススタディを通じて書体がいかにして都市の機能性や美しさを向上させるかを学べる点が魅力です。

本に描かれたタイポグラフィの進化

本書では、ニューヨーク地下鉄サインの改訂に関わったデザイナーたちの視点が描かれています。彼らが直面した課題、ヘルベチカの導入によって得られた成果、そしてタイポグラフィが都市計画や公共デザインに与える影響について詳しく解説されています。

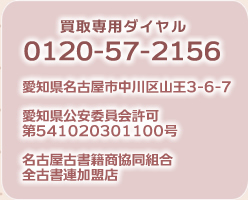

3. セシルライブラリの買取情報|デザイン本やタイポグラフィ関連書籍を全国対応で受付中

買取強化中の書籍ジャンル

セシルライブラリでは、ヘルベチカやその他の欧文書体、タイポグラフィに関するデザイン本の買取を強化しています。特に、The MIT Pressの『Helvetica and the New York City Subway System』のような専門書や希少な書籍は高価買取対象です。

当店では、全国対応で買取を行っています。遠方にお住まいの方でも簡単な手続きで書籍をお送りいただけるため、買取を希望される方にとって便利なサービスを提供しています。

デザイン本や欧文書体に関する専門知識が豊富なスタッフが在籍しておりますので、簡単なご相談でも受付しています。お気軽にご相談ください。

書体やタイポグラフィ関連などデザイン本の買取について

まとめ

この記事では、ヘルベチカという書体が持つ普遍的な魅力と、その影響を特集しました。また、デザイン本としての『Helvetica and the New York City Subway System』の価値を掘り下げ、セシルライブラリが提供する全国対応の買取サービスについても詳しく解説しました。デザイン本やタイポグラフィ関連書籍の買取をご希望の方は、ぜひ当店にお問い合わせください。

詳細を読む »

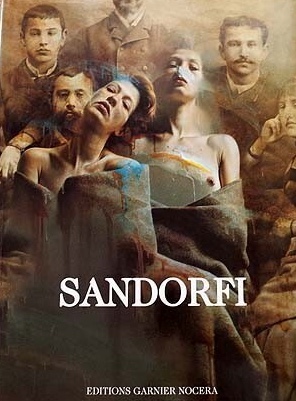

洋書 Istvan Sandorfi Works イシュトヴァーン・サンドルフィ 画集

Istvan Sandorfi Worksの魅力とは?

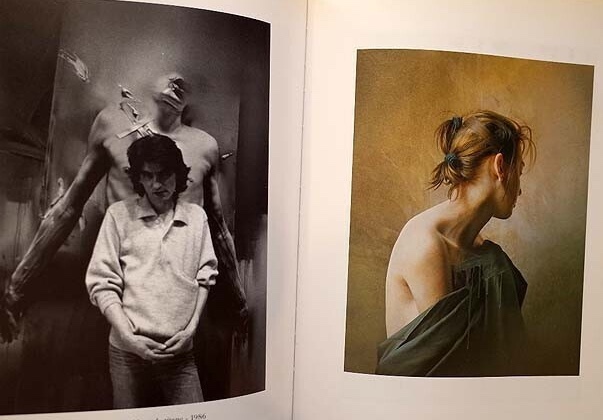

1. Istvan Sandorfiとは?

ハンガリー生まれのフランス画家の経歴

Istvan Sandorfi(イシュトヴァン・サンドルフィ)は、1948年にハンガリーのブダペストで生まれました。彼の人生は、1956年のハンガリー動乱によるフランスへの亡命から始まる劇的な変遷に彩られています。フランスで育った彼は、パリの芸術環境の中で画家としての才能を開花させます。幼少期から独特の感性を持ち、アートを通じて自らの内面世界を表現を試みます。

シュルレアリスムと現代アートの融合

イシュトヴァン・サンドルフィの作品は、「超現実的」という言葉を象徴するかのように、現実と夢の境界を曖昧にする独特のシュルレアリスム的な表現が特徴です。シュルレアリスム運動の影響を受けながらも、彼独自の視点で現代アートとしての進化を遂げました。彼の作品には、光と影、現実と幻影が巧みに組み合わさり、観る者を彼の世界に引き込む力があります。

2. Garnier Nocera出版「Istvan Sandorfi Works」の魅力

1997年版の内容紹介

Garnier Nocera社から1997年に出版された「Istvan Sandorfi Works」は、彼の創作の集大成とも言える貴重な画集です。この美術書には彼の代表作が多数収録されており、初期から晩年に至るまでの作品を網羅しています。ページをめくるたびに、彼が追求した超現実的な不可思議な世界が広がります。この画集は、彼の人生と作品を深く理解するための最良の手段の一つです。

超現実的表現の魅力

サンドルフィの絵画は、その緻密な描写とともに、現実を超えた幻想的で独特な空間世界を表現します。彼の代表的な作品の中には、人間の顔や手、日常的な物体が組み合わされており、それが不安定なバランスで描かれています。「Istvan Sandorfi Works」には、これらの超現実的な構成が多く収められており、彼の技法と表現力を存分に味わうことができます。

詳細を読む »隈研吾:ランドスケープアーキテクチャー丘・山・森・洞窟

■ 建築愛好家必見!「隈研吾:ランドスケープアーキテクチャー丘・山・森・洞窟」展覧会情報と建築専門書の魅力

軽井沢ニューアートミュージアム

会期: 2024年11月16日--2025年8月31日

隈研吾の新たな挑戦:「ランドスケープアーキテクチャー」の世界へ

軽井沢ニューアートミュージアムにて現在開催中の展覧会「隈研吾:ランドスケープアーキテクチャー丘・山・森・洞窟」は、建築ファン必見の内容となっています。本展は、隈研吾がこれまでのキャリアで築いてきた「自然と共存する建築」というテーマをさらに深化させたものです。

展示では、「丘」「山」「森」「洞窟」という4つの自然モチーフを通じて、建築がどのように自然と対話し、共生するかを体感できます。これらは、建築専門書で語られる理論的背景を実際の空間で感じ取れる貴重な機会でもあります。

特に注目したいのは、隈研吾の代表作を振り返るセクションです。彼の作品は、建築家の作品集としても高い評価を得ており、その多くは建築の洋書として国内外で広く読まれています。本展を訪れた後、建築雑誌や建築書を参考にして、彼の作品をさらに深く知るのもおすすめです。

展覧会図録の魅力:アートと建築の融合

本展覧会の図録は、建築ファンやコレクターにとって欠かせないアイテムです。隈研吾の設計プロセスやスケッチが詳細に収録されており、アートと建築がいかに融合しているかを知ることができます。特に建築の作品集に馴染みのある方にとって、図録は専門書と同等の価値を持つアイテムとなります。

図録には、隈研吾がどのように自然の要素を建築に取り入れたかを解説するエッセイや、建築家自身のコメントも掲載されています。このような内容は、建築雑誌では断片的にしか紹介されない場合が多く、テーマ性のある図録ならではの深い理解を得られます。

さらに、セシルライブラリでは、このような建築関連の展覧会図録を含む貴重な書籍や建築関連の作品集の買取も全国対応で行っています。「隈研吾の図録を売りたい」と考えている方や、大量の処分を検討中の方にも対応可能です。

建築の専門書が語る隈研吾と現代建築の潮流

隈研吾の建築を深く理解するには、建築専門書を読むことが欠かせません。例えば、「ランドスケープアーキテクチャー」の理論や背景を解説する書籍は、彼の建築思想を体系的に学ぶのに役立ちます。さらに、建築家の作品集では、図版とテキストが織りなす一冊で、隈研吾のデザインの真髄に触れることができます。

また、建築雑誌では現代建築の最新トレンドを追いながら、隈研吾がその中でどのような役割を果たしているのかを俯瞰することが可能です。特に、洋書和書を問わず、隈研吾の関連書籍や作品集が多く出回っており、これらの書籍をコレクションとして所有することは建築愛好家にとっての楽しみとなるでしょう。

セシルライブラリでは、建築書や建築の洋書を専門的に扱っており、買取についても全国対応可能です。不要になった書籍やコレクションを売りたい方は、ぜひご相談ください。出張買取も対応可能で、大量の処分も歓迎しています。